この記事は2025年2月XX日 EFT ver 0.16.1.0.xxxxx 時点を基に作成しています。

今回東プレ様のご厚意によりキーボードのレビューをさせていただけることになりました。

この場を借りて感謝申し上げます。

ありがとうございます!

使用した所感や検証にあたってEFTではどのような使い勝手があるのかも交えて記載しております。

キーの入力設定をキーボード側で変更できるため、EFTでは指が届きにくいキーとして割り当てることもできます。

私が従来使用していたキーボードは特にこれといった機能がほぼ付属していない一般のメンブレンキーボードでした。

今回提供頂いたキーボード自体にいくつか機能があります。

EFTにおいてどのような使い方ができるのかも一緒に見ていこうと思います。

今後のキーボード選びの参考の1つになれば幸いです。

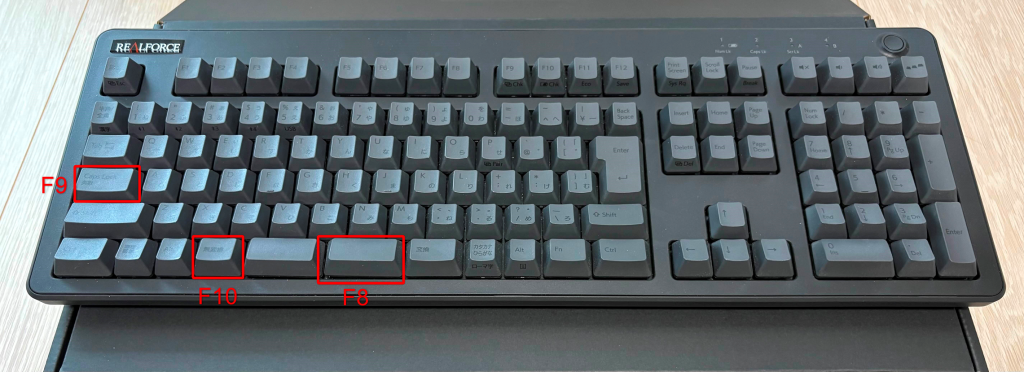

検証機種

今回提供頂いた検証機種は以下3機種になります。

押下圧はキーボードを押すときの重さになります。

後述しているGX1は押下圧が45gと30gの日本語配列2機種を今回見ていきます。

先方へお願いをするにあたって以下のことが特に気になりました。

- 押下圧45gと30gの差は?

- ゲーミング特化のGX1とR3の大きな違いは?

(押下圧45g同士で比較時)

機種1: R3HI17 (押下圧45g)

<製品仕様ページ>

<製品選定理由>

この機種では主に分割スペースキーとキーマップの変更によりEFTのショートカットを色々割り当てた際のどのような利便性があるのかを中心に検証を行ってみようと思います。

加えて販売されているR3Sシリーズの上位モデルとゲーム特化のGX1との使用感の違いを見たいため。

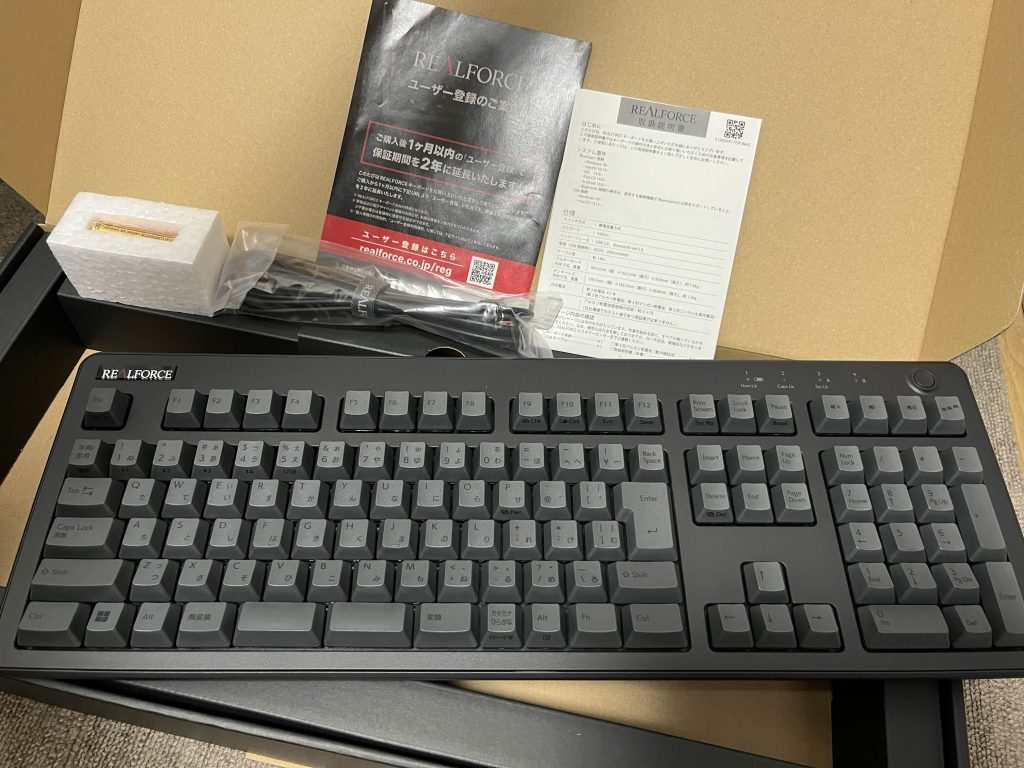

<付属品>

<説明書>

https://www.realforce.co.jp/support/manual/data/R3HA11.pdf機種2: GX1 (押下圧45g)

※現在はホワイトカラーも追加されました。

<製品仕様ページ>

<製品選定理由>

REALFORCE初のゲーミングキーボードに非常に興味があったこと。

他の機種と比べて追加されているソフト側の機能に関していくつか気になっていたため。

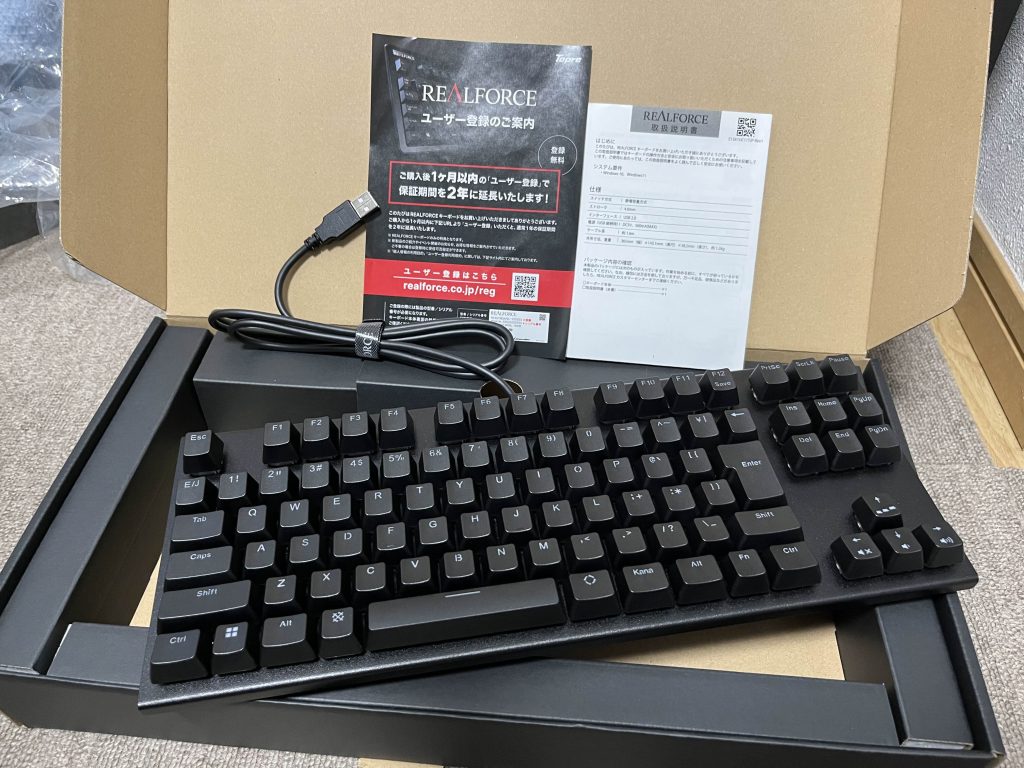

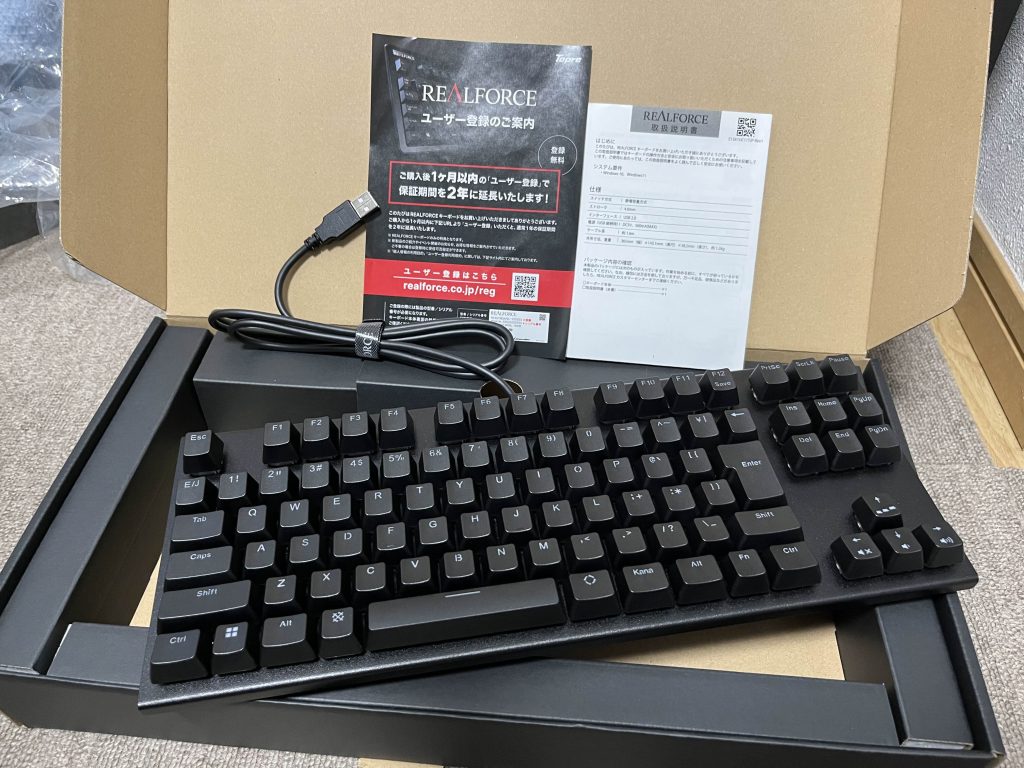

<付属品>

※押下圧30gと同じです。

<説明書>

https://www.realforce.co.jp/support/manual/data/X1UD11.pdf機種3: GX1 (押下圧30g)

<製品仕様ページ>

<製品選定理由>

上記GX1(押下圧45g)機種の選定理由に加え、押下圧30gのキーボードがどれだけゲームやタイピングにおいて影響があるのか気になったため。

<付属品>

※押下圧45gと同じです。

<説明書>

※GX1(45g)と同じ

https://www.realforce.co.jp/support/manual/data/X1UD11.pdf機種の機能比較

今回比較する3機種の機能比較表を作成しました。

機能は各キーボードの公式サイトに公開されている機能を基に作成しています。

| 機能 | R3 (R3HI17) 機種1 | GX1 機種2,3 |

| 無線対応 | 〇 | – |

| 静電容量無接点方式 (東プレスイッチ) | 〇 | 〇 |

| カラーパネルのカスタマイズ | 〇 | – |

| キーストローク | 4mm | 4mm |

| APC対応 ※APC説明に関して公式のユーザーマニュアルをリンクしています。 | 〇 ※0.8mm/1.5mm/2.2mm/3.0mmの4段階 | 〇 ※0.1mm単位 30段階 |

| Dynamic mode 機能 (キーの入力ON、OFFの深度可変設定) | – | 〇 |

| Kill Switch 機能 (キーの同時押し時の挙動設定) | – | 〇 |

| キー荷重 (30g, 偏荷重, 45g) | 45g ※R3HI17は45gのみ 機種ごとに選択肢が異なる | 30g or 45g |

| 静音スイッチ | 〇 | 〇 |

| 全キー同時押し | 〇 | 〇 |

| 専用ソフト対応 | 〇 | 〇 ※ゲーマー向け機能を追加付与 |

| 分割スペースキー | 〇 | – |

| LEDバックライトのカスタマイズ | – | 〇 |

| 物理キースペーサの追加機能 (別売り) | 〇 ※R3HI17はキー数が特殊のためスペーサなし。 他のR3シリーズはあり | 〇 |

その他・補足

キーキャップの特徴と比較写真の作成

Realforceのキーキャップは大きく3種類に分かれています。

「昇華印刷」と「レーザー印刷」、「2色成形」です。

| 印刷方式 | 特徴 |

| 昇華印刷 | キーキャップに文字を染み込ませて印刷するため、キーの表面が摩耗しても文字が消えない印刷方式 |

| レーザー印刷 | キーキャップに高精度なレーザーで文字を印刷するため、文字の輪郭が消えにくい印刷方式 |

| 2色成形 | 異なる材質や異色の樹脂を1つの金型内で成形して一体化したもの ゲーミングキーボードなどキーが光ると文字が光って見えるように光を透過するような作りになる 文字をキーに印刷するのではないので文字が消えない |

今回ご提供頂いた機種のキーキャップは以下の印刷です。

| 機種 | 印刷方式 |

| R3HI17 | 昇華印刷 |

| GX1(30g, 45g) | 2色成形 |

HPには表記特にありませんがキーボードのキーキャップは基本的に市販のものとは交換ができないようでした。

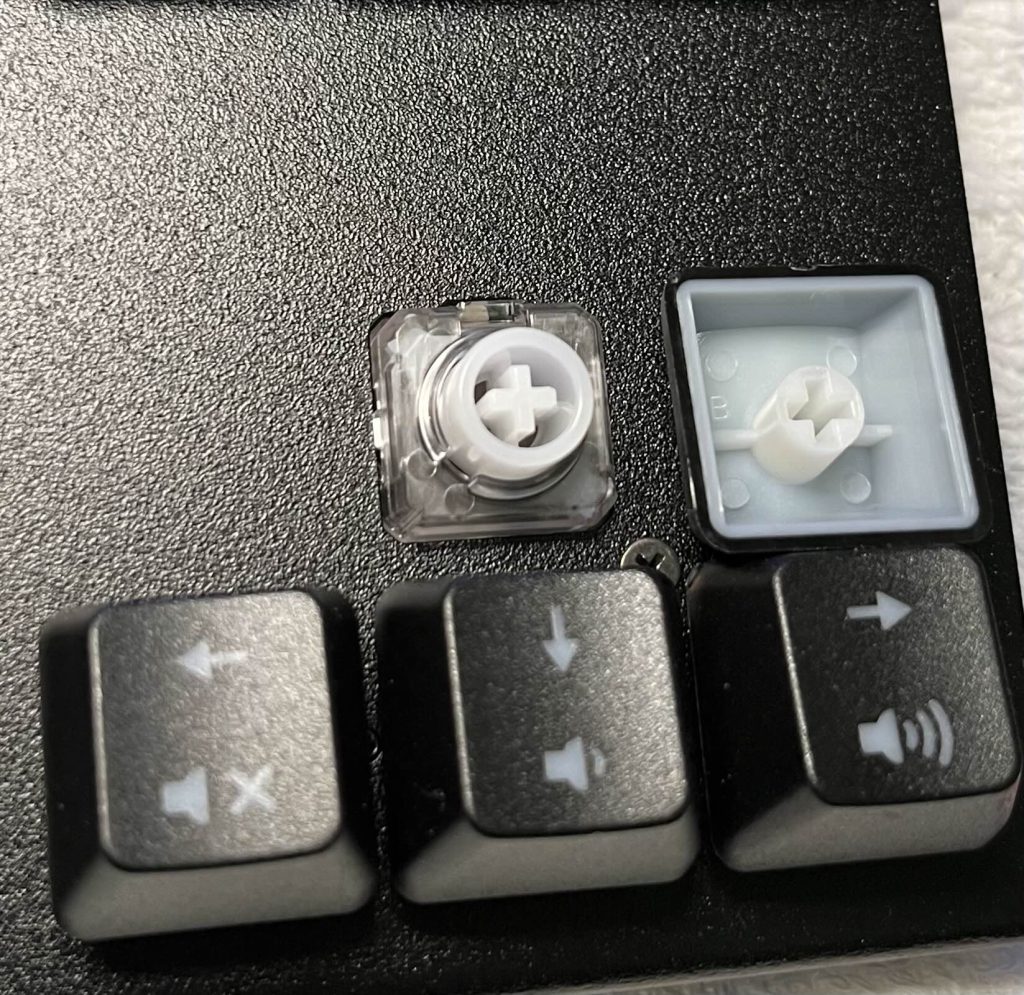

REALFORCEは基本的にキーキャップ側のはめ込み部分に「I字」の溝が彫られています。

メカニカルキーボードでよく使用されている「CHERRY MX」のキーキャップのはめ込み部分の形状は「+」になっています。そのため、基本的には市場に大量にあるCHERRY MX対応キーキャップの取り付けは出来ません。

R3HI17のI字のキーキャップをGX1へかぶせることは何とかできますが左右に5mm程度回転する為まともに使用できません。どちらも移植は出来ないと言っていいと思います。

外観

今回の機種の外観です。

気になった点などを記載していきます。

GX1は押下圧違いのため、R3HI17とGX1(30g)の外観を主に見ていきます。

GX1 外観

<上面>

<背面>

<側面>

両キーボードともキー構造が「ステップスカルプチャー」になっています。

足を立てた場合

<裏面>

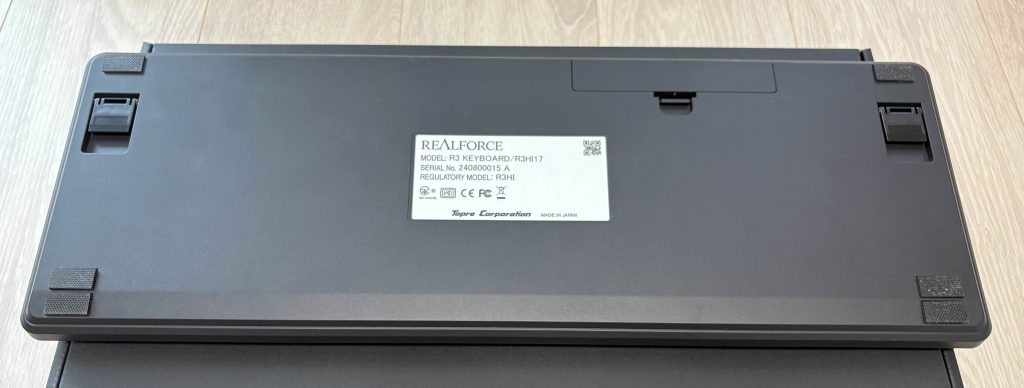

R3(R3HI17) 外観

<上面>

<背面>

<側面>

足を立てた場合

<裏面>

R3シリーズの方がケーブルの着脱が出来る分すっきりしている印象でした。

検証内容

一番気になっていた入力に関しての検証を行ってみました。

確認したい点は主に2点

- 押下圧が45gと30gでの入力への影響と違い

- 普段の入力においてAPCの影響

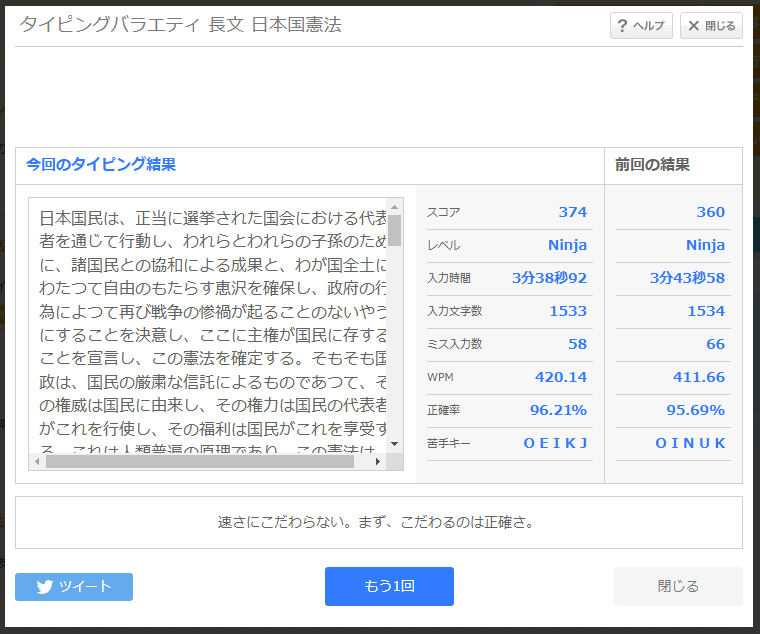

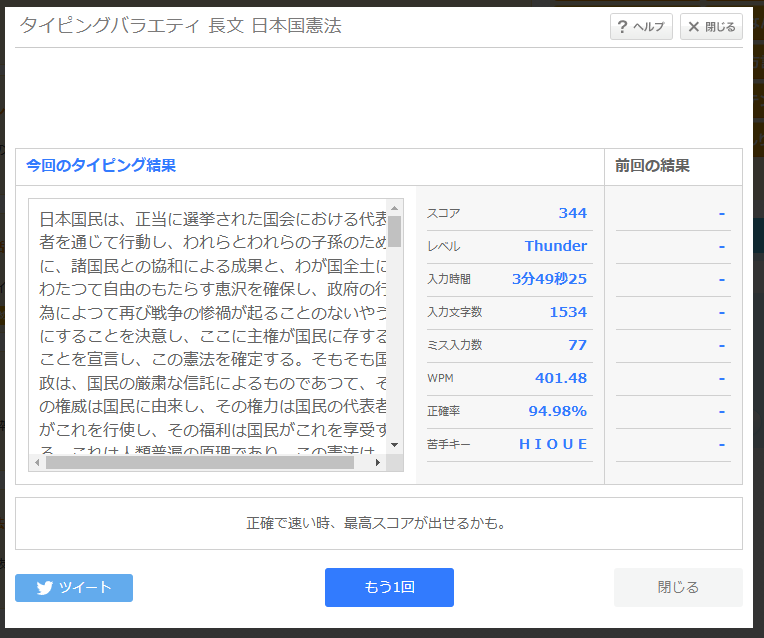

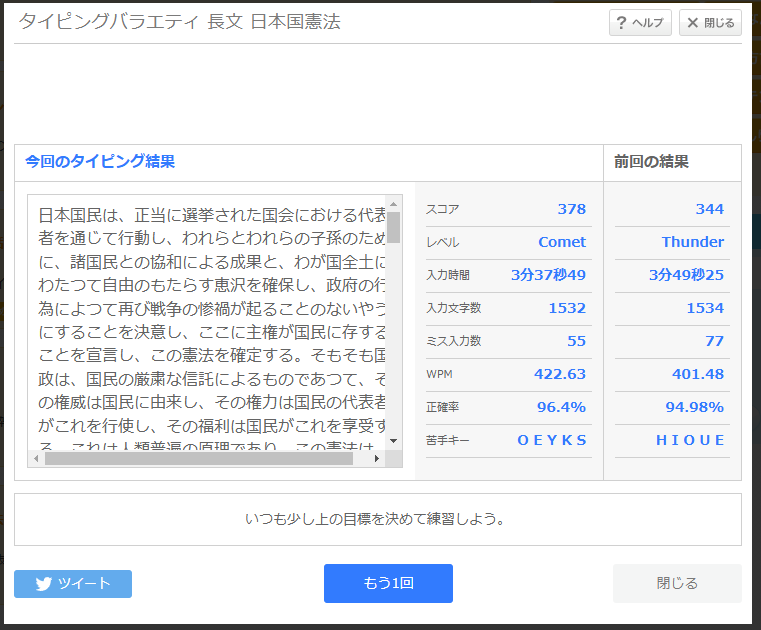

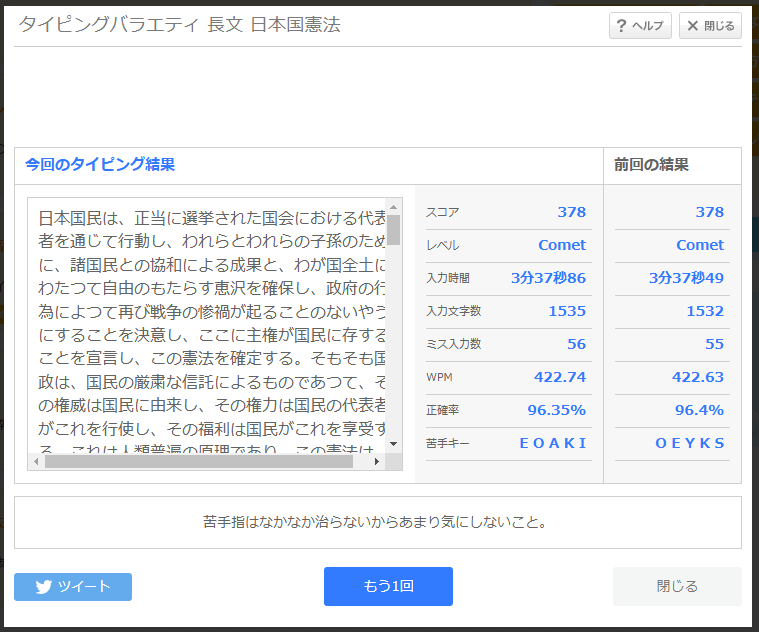

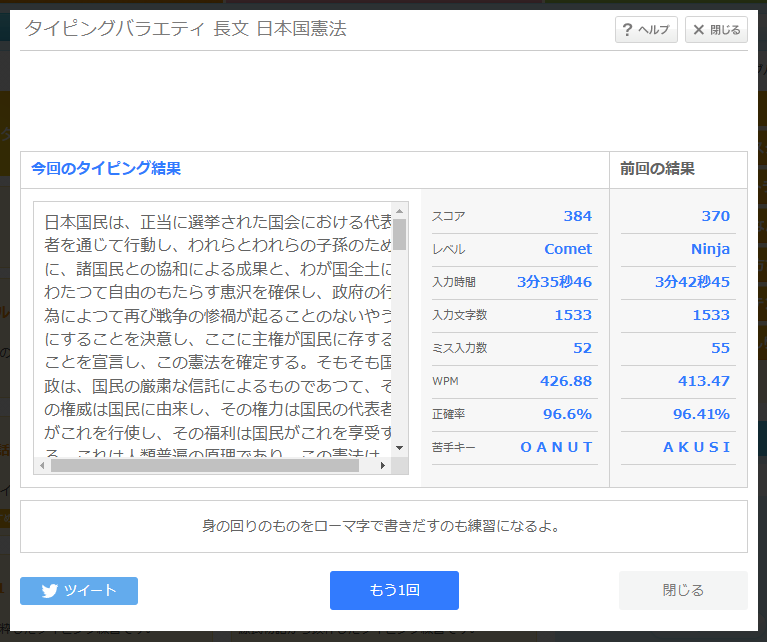

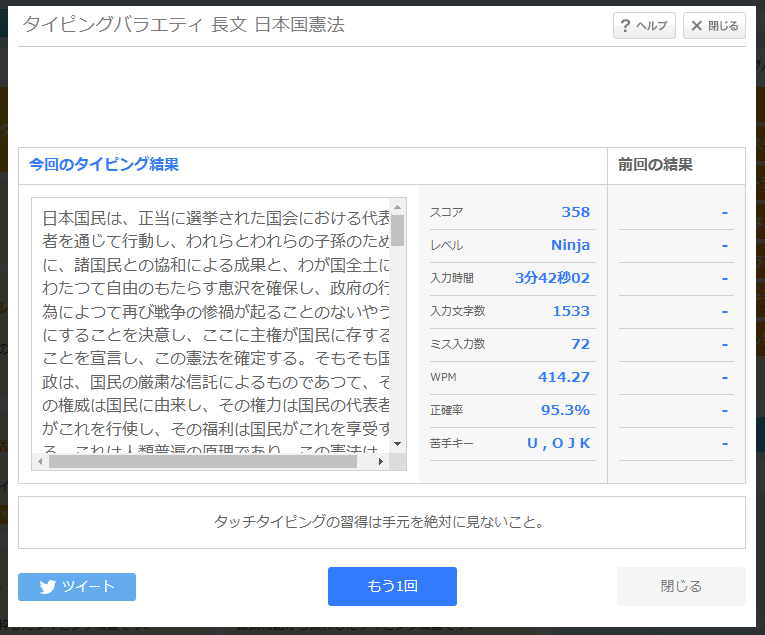

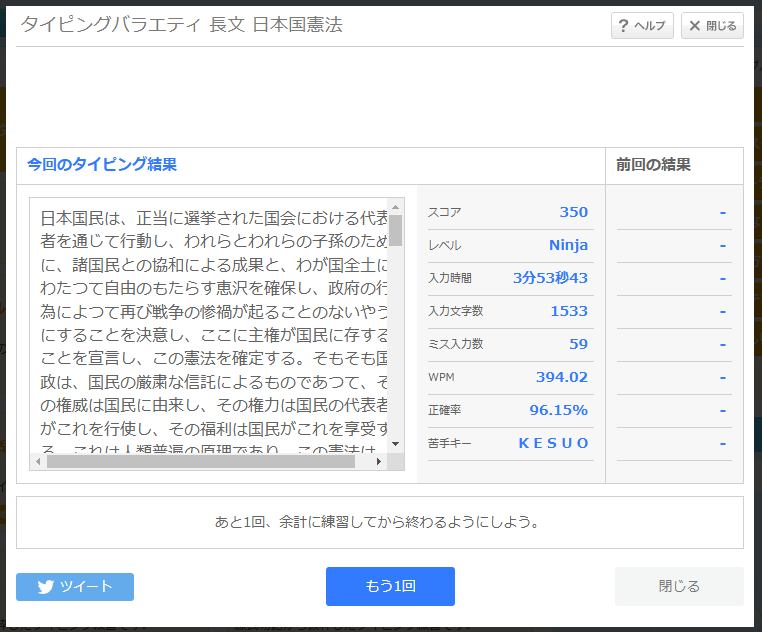

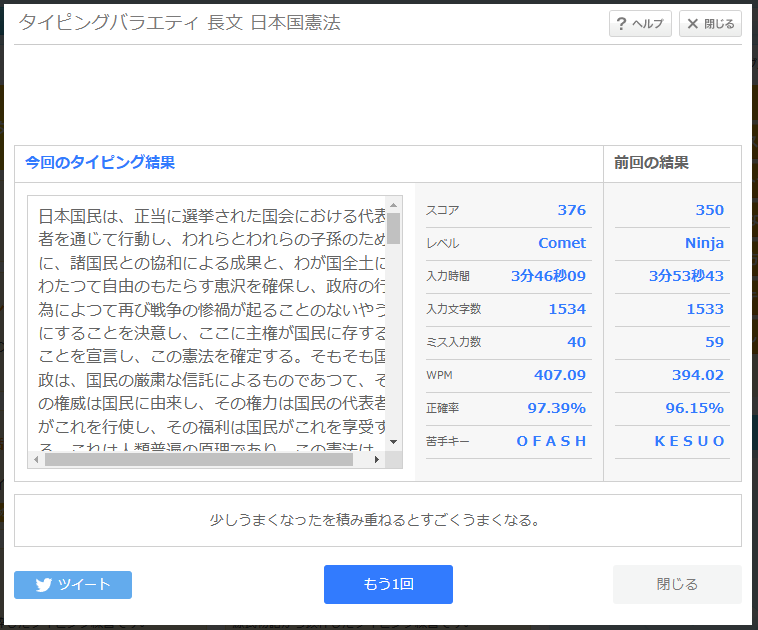

検証は長文のタイピングを行います。

ランダムの短文ではなく同じ内容の長文を入力することで、入力のしやすさのみに焦点を当てることを意識しました。

「ゲーム用デバイスとしての記事を見に来たんだ!タイピングなんてどうでも!」と思うかもしれませんが、EFTに絡めるためにも言語化しやすいタイピングで「検証は」行いました。入力のしやすさや正確性に関してEFTでどのような感じになるのかは後述で記載していきます。

使用機種はGX1の押下圧が45gと30gの2機種で行いました。

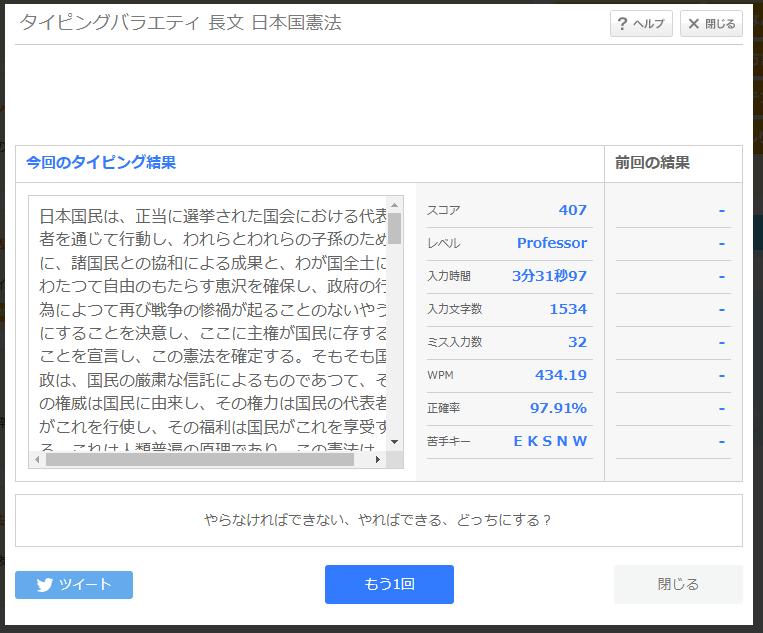

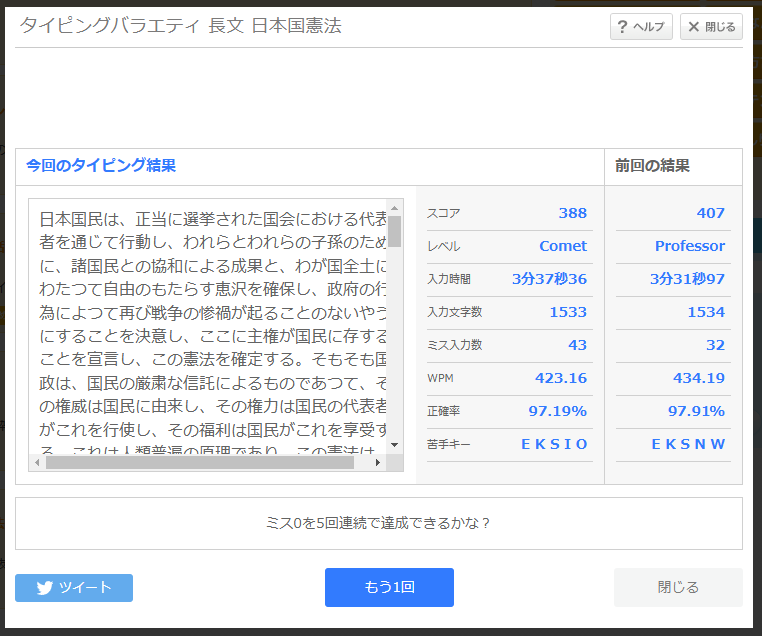

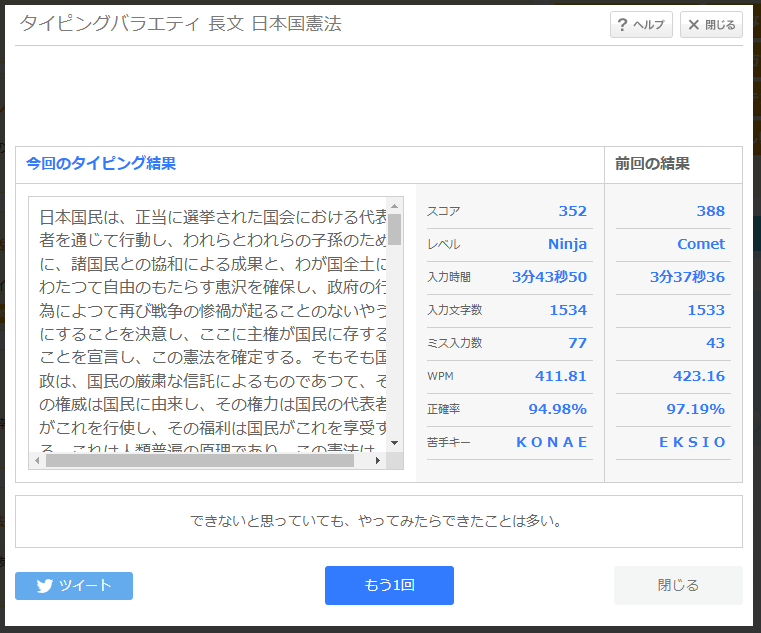

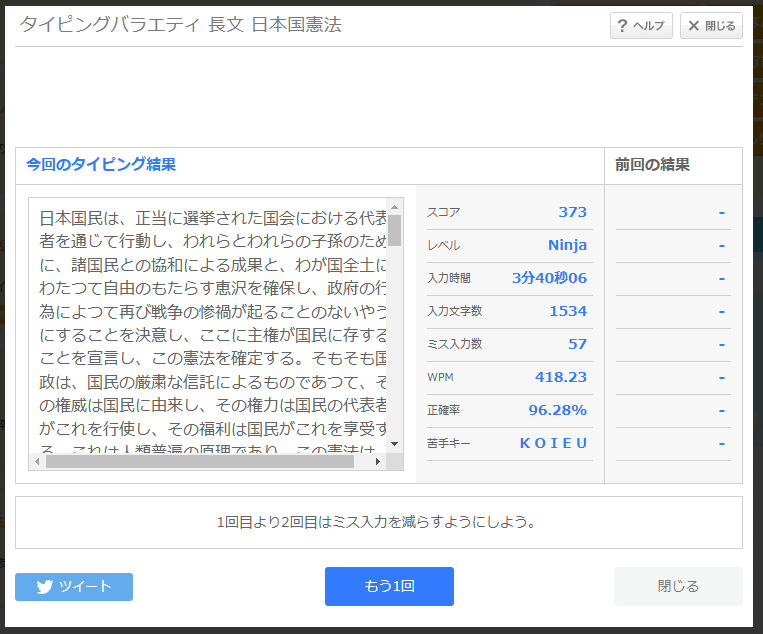

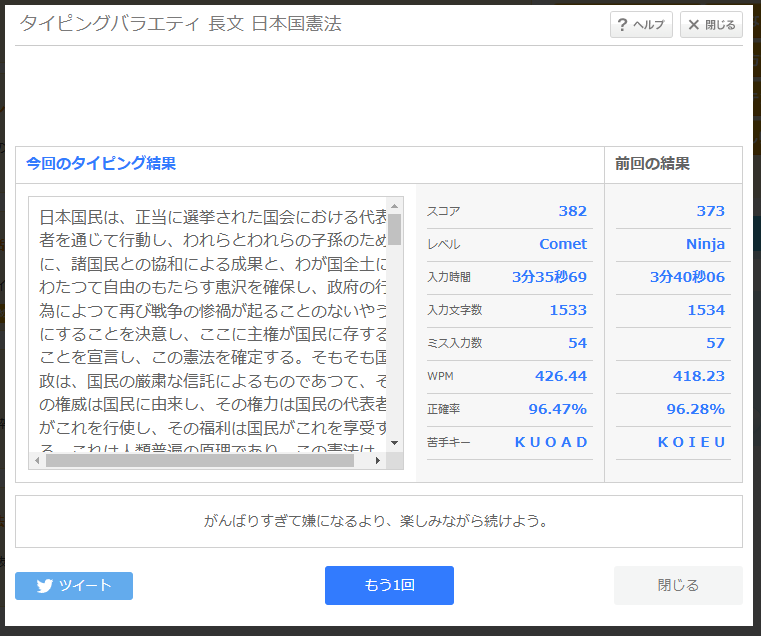

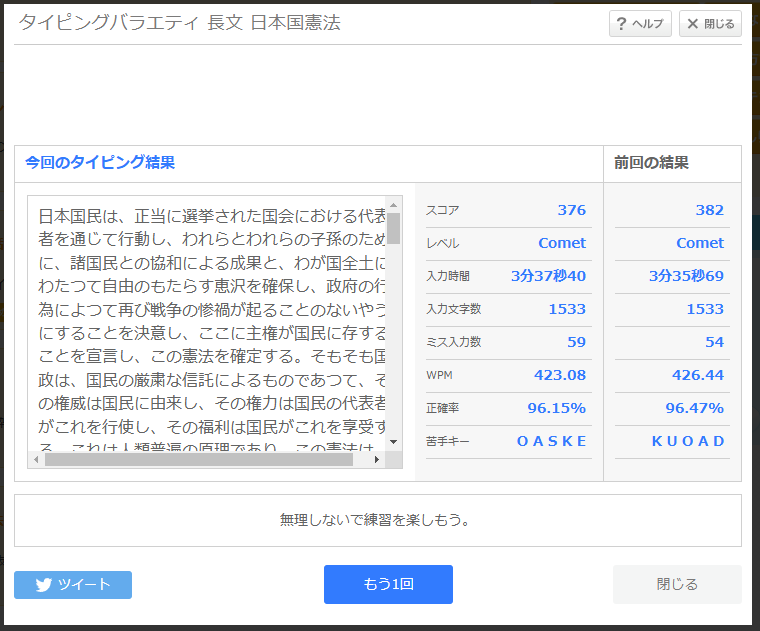

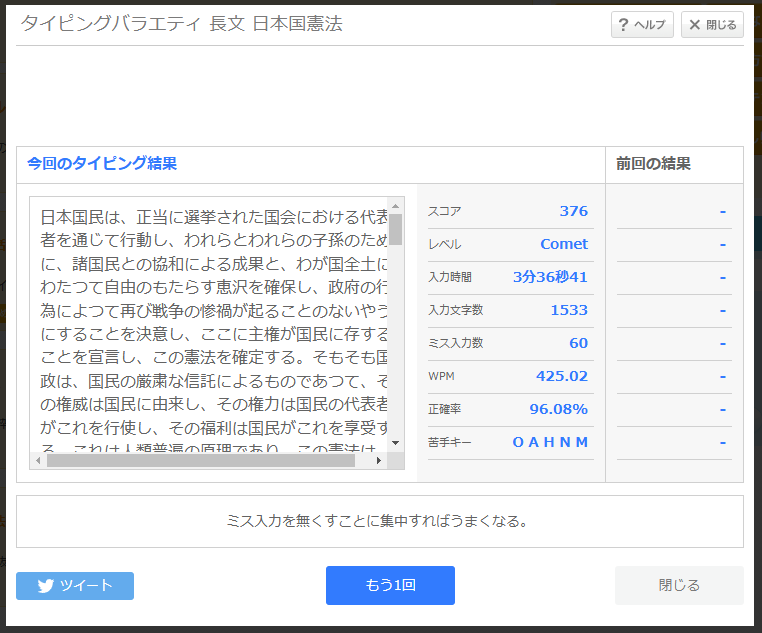

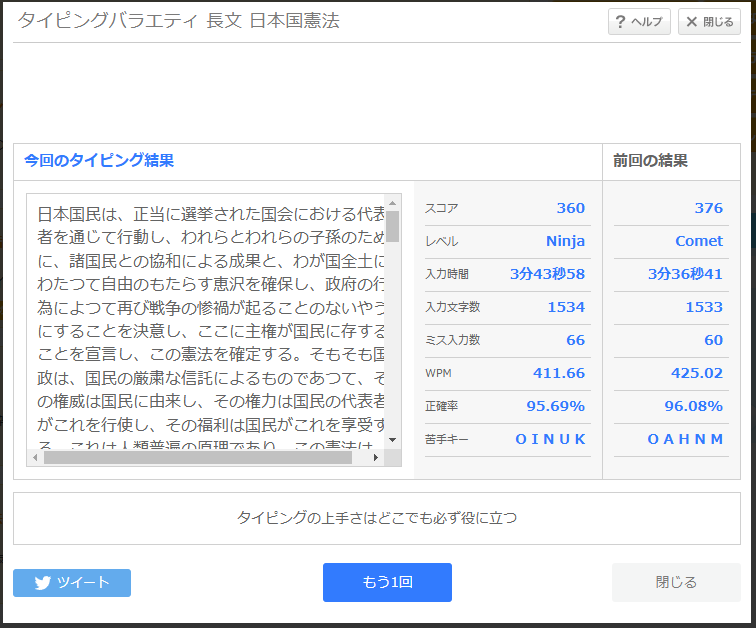

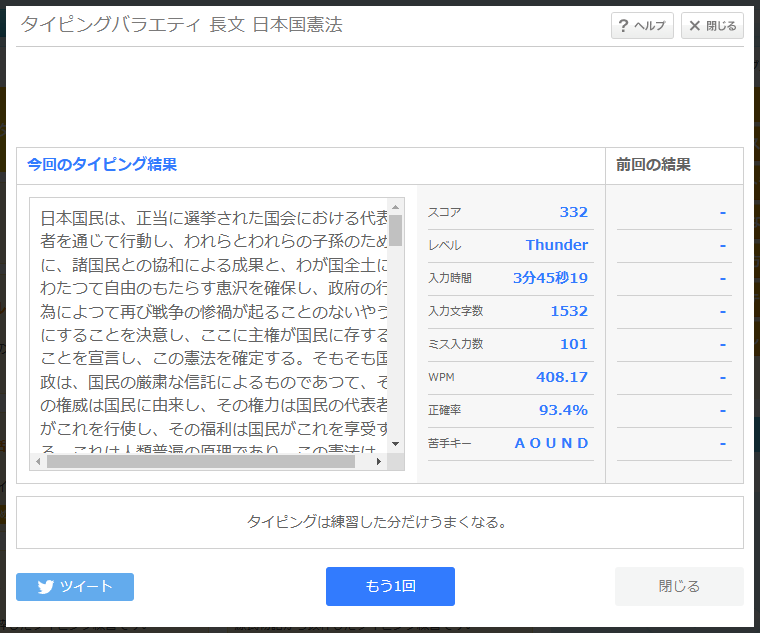

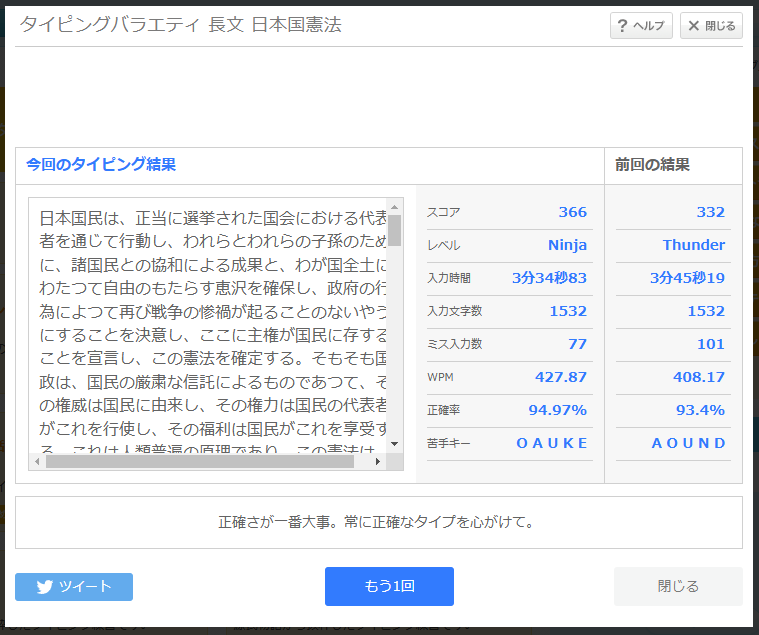

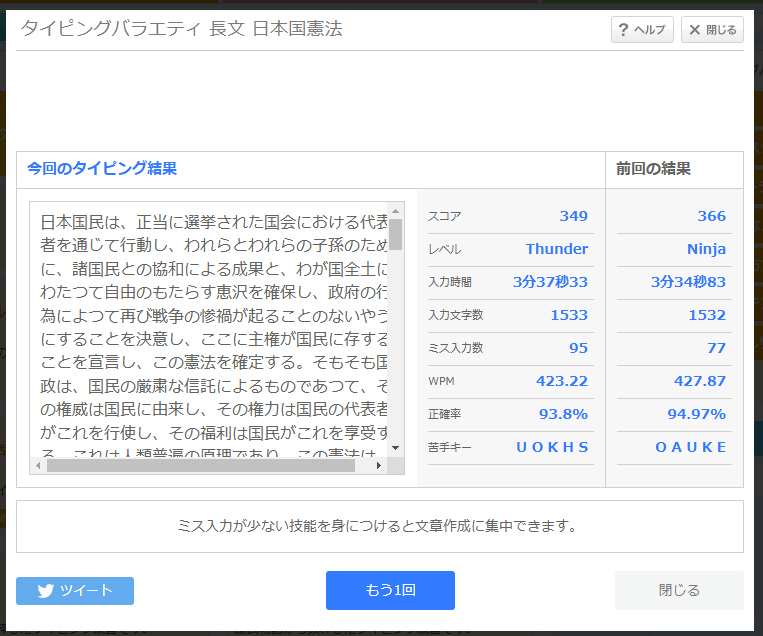

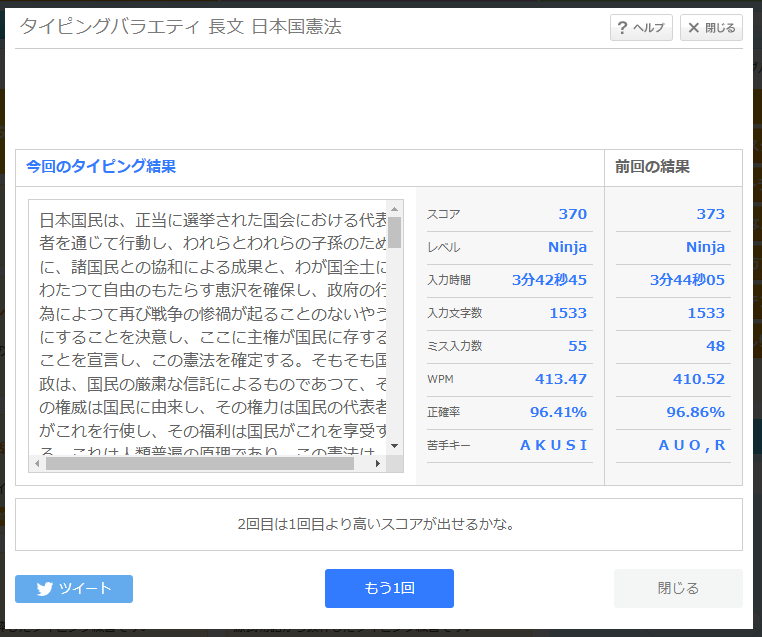

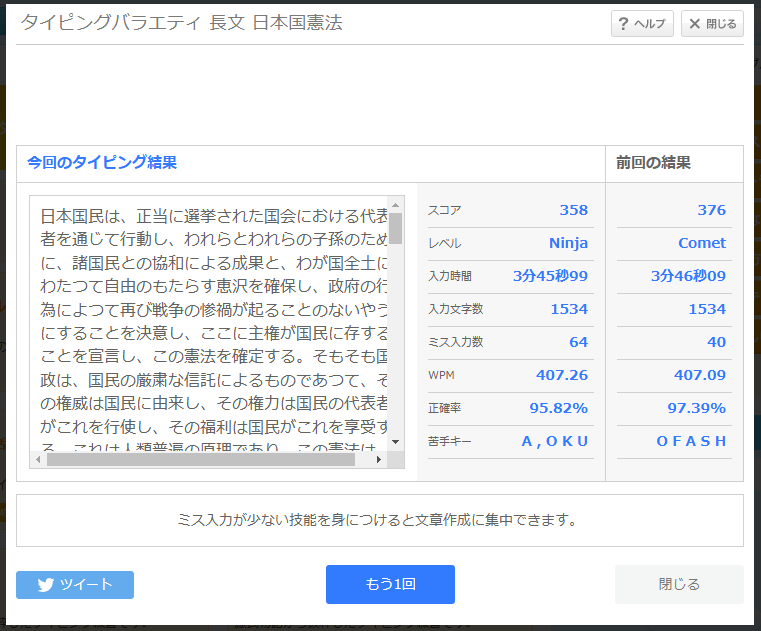

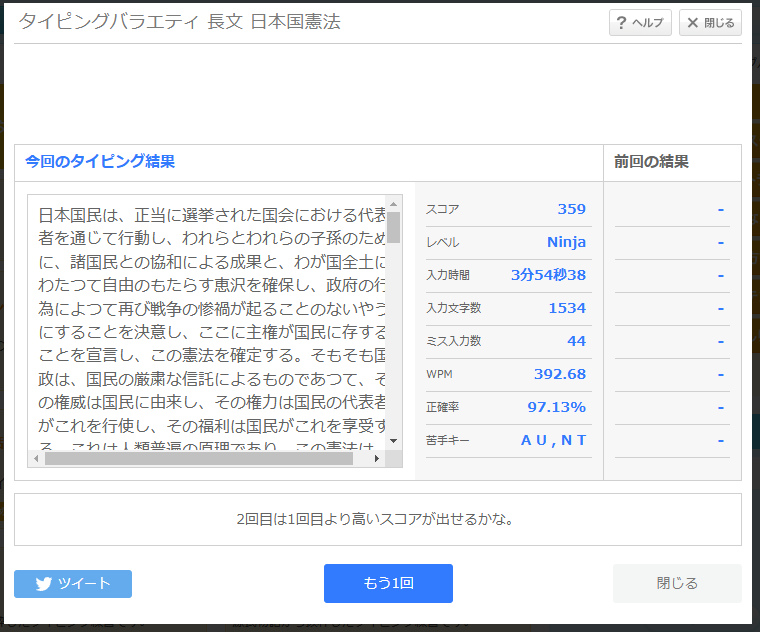

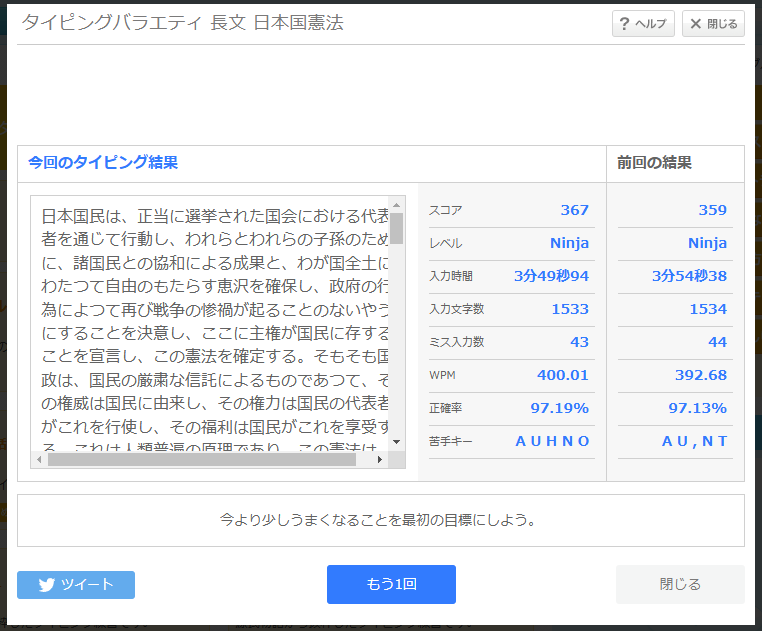

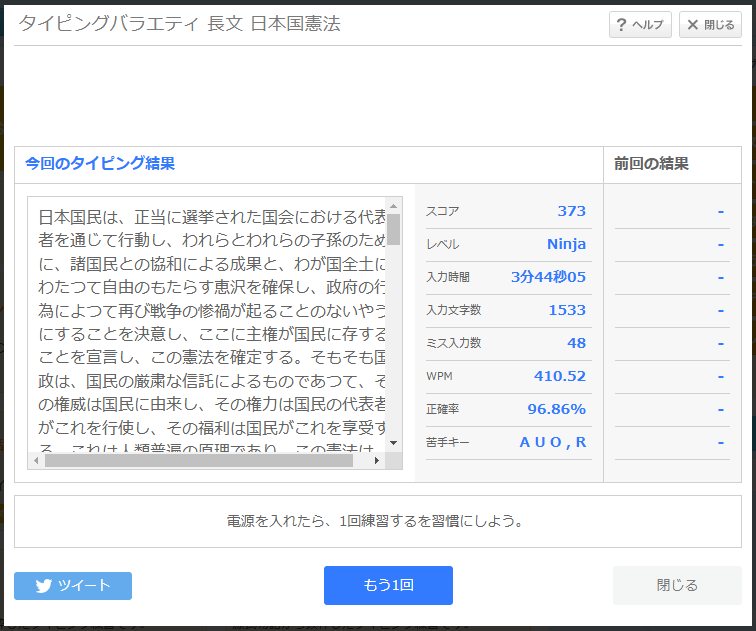

検証はeタイピングの日本国憲法(長文)約1500字を対象にしました。

また、APCを使用した場合のタイプミスなども違いが大きく出るのか気になったため、APCごとに測定しています。

以下が検証結果になります。

筆者のミスの多さや正確性に関してはここでは言及しません。

押下圧45g APC0.8mm

| 回数 | 入力時間 | ミス | 正確率(%) |

| 1回目 | 3分31秒97 | 32 | 97.91 |

| 2回目 | 3分37秒36 | 43 | 97.19 |

| 3回目 | 3分43秒53 | 77 | 94.98 |

押下圧45g APC1.5mm

| 回数 | 入力時間 | ミス | 正確率(%) |

| 1回目 | 3分40秒06 | 57 | 96.28 |

| 2回目 | 3分35秒69 | 54 | 96.47 |

| 3回目 | 3分37秒40 | 59 | 96.15 |

押下圧45g APC2.2mm

| 回数 | 入力時間 | ミス | 正確率(%) |

| 1回目 | 3分36秒41 | 60 | 96.08 |

| 2回目 | 3分43秒58 | 66 | 95.69 |

| 3回目 | 3分38秒92 | 58 | 96.21 |

押下圧45g APC3.0mm

| 回数 | 入力時間 | ミス | 正確率(%) |

| 1回目 | 3分49秒25 | 77 | 94.98 |

| 2回目 | 3分37秒49 | 55 | 96.4 |

| 3回目 | 3分37秒86 | 56 | 96.35 |

押下圧30g APC0.8mm

ここからが押下圧30gです。

| 回数 | 入力時間 | ミス | 正確率(%) |

| 1回目 | 3分45秒19 | 101 | 93.4 |

| 2回目 | 3分34秒83 | 77 | 94.97 |

| 3回目 | 3分37秒33 | 95 | 93.8 |

押下圧30g APC1.5mm

| 回数 | 入力時間 | ミス | 正確率(%) |

| 1回目 | 3分42秒45 | 55 | 96.41 |

| 2回目 | 3分35秒46 | 52 | 96.6 |

| 3回目 | 3分42秒02 | 72 | 95.3 |

押下圧30g APC2.2mm

| 回数 | 入力時間 | ミス | 正確率(%) |

| 1回目 | 3分53秒43 | 59 | 96.15 |

| 2回目 | 3分46秒09 | 40 | 97.39 |

| 3回目 | 3分45秒99 | 64 | 95.82 |

押下圧30g APC3.0mm

| 回数 | 入力時間 | ミス | 正確率(%) |

| 1回目 | 3分54秒38 | 44 | 97.13 |

| 2回目 | 3分49秒94 | 43 | 97.19 |

| 3回目 | 3分44秒05 | 48 | 96.86 |

検証結果を見ての所感

今回の検証では以下の2点を重点に見ました。

- 押下圧が45gと30gでの入力への影響と違い

- 普段の入力においてAPCの影響

まず押下圧が45gと30gでは使用感大きく異なります。

特に違いを感じたのは継続してタイピング(入力)をするときの押し込みの楽さです。

ゲーム入力においても同じことがある程度言えると思っています。

EFTに絡めたお話は少し後にして先に押下圧の違いによる入力、APCにおいて入力への影響をそれぞれまとめていきます。

継続して入力を行うのであれば圧倒的に押下圧30gが行いやすいです。

入力の細かさをより意識して行える感覚を体験することができました。

短時間に同じ動作または、多数の入力をし続けるのであれば非常に快適だと思います。今までメンブレンなど少し重たい押下圧のキーボードを使用していた人はなれるまでに少し時間がかかるかもしれませんが、慣れれば長時間入力を行う人にとっては非常に快適に感じると思います。

しかしながら、ゲームに限らずPCを使う操作においてずっと入力し続けるという状態や場面は限られています。

少し考え事をするときにキーボードの上に指を置いたりすることも多々あります。

そういった場面においては押下圧が軽い為、意図してないのに指の重さでキーが押されてしまうことが多々ありました。

私の場合記事を作成したり調べごとをしたりする機会が圧倒的に多い為、これが多くあり、逆にストレスに感じました。

EFTプレイ中にも「W」キーで前進している最中に意識外で「A」や「D」が押されて変な方向に進むこともありました。

短時間の連続入力は非常に有効かつ楽。ただし使い慣れるまでには少し苦労する印象でした。慣れるまでに誤入力に対するストレスに耐えられるかどうかが重要なポイントに感じました。

言い続けてますが入力は非常に「軽く、楽」です。

45gは比較的安定して使用することができました。

キーに指を置いても沈まない為、考え事をしているときや画面の文章を読んでいるときなどに誤入力することは私の場合ありませんでした。

これは感覚のお話になってしまうのですが、45gは力を加えたときに徐々にキーが落ちていく感覚ではなく、一定の力が加わったら最初に少しだけ「カクッ」と落ちる感覚があります。引っかかりなどとは別です。悪い意味ではないです。

個人的にはこれに助かっている部分があります。30gは何もなく素直にキーが落ちていく感覚に近いです。

その為45gの方が誤入力も少なく、指をホームポジションやゲーム中の待機で置いても誤入力がなく非常に快適に使用できました。よほどではない限り大抵の方は45gを購入された方が使いやすいのではないかと個人的には考えています。

結論

局所的にすごく集中して大量の入力をする人は30gがよいかも。ただ、無意識にキーを押し込むことがあるので慣れが必要。

長時間大量に入力したり、考えたりして緩急がある人は45gの方が安定して入力しやすく、ストレス面で楽になるのではないかと感じた。

言葉では表現しづらい感覚的なお話のため上記表現が微妙になってしまいますがご容赦ください。

上述している「押下圧が45gと30gでの入力への影響と違い」で入力のしやすさや疲れにくさなどがありましたが、入力への影響度でいえばAPCの方がかなり大きい気がしています。

個人的にEFTや一般の文字入力ではAPC2.2mmまたは1.5mm辺りが使いやすく感じました。

検証外でEFTやEFT:Arenaをプレイしましたが、普段使いなども含め総合的に見て2.2が使いやすく感じました。

押下圧45g、30gのキーボード両方でAPCを使いましたがどちらもAPC2.2の設定が使いやすく感じました。

APC1.5mmでもよかったのですが私の入力においては精度がばらつくことがあったので少し深めの2.2の設定にしました。

今回検証に使用した機種のGX1(45g、30g)はダイナミックAPCも搭載されていますがこの検証では単純に比較したかったため検証結果を作成していません。

使用したAPCはR3シリーズにも搭載されている4段階のAPCのみです。

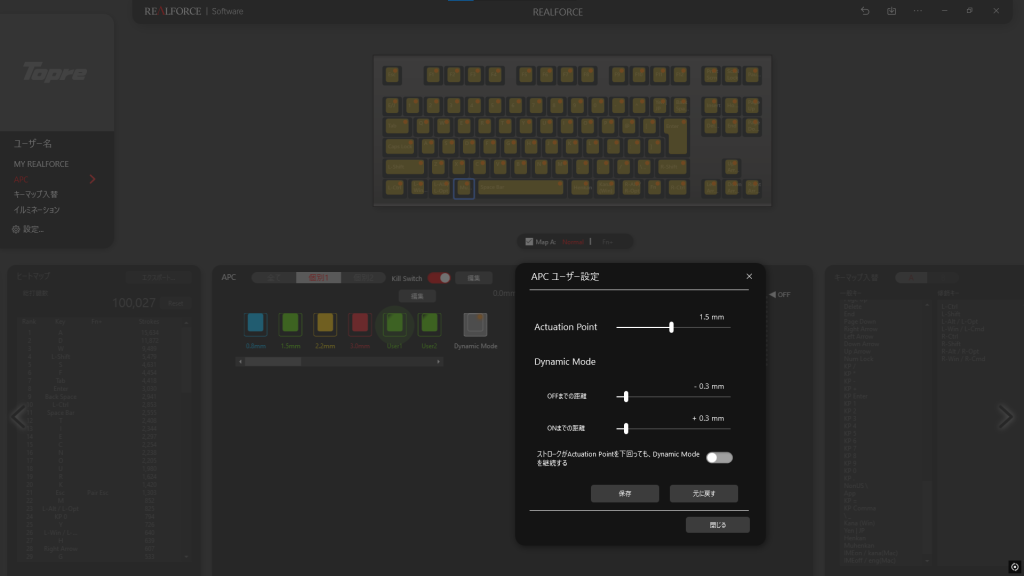

GX1には併用できるAPCが2つ搭載されています。ノーマルモードとダイナミックモードです。

今回の検証ではノーマルのみを使用し、ダイナミックモードはオフにしています。

「APC、Dual-APCとは何?」という方は公式サイトに詳細説明があるのでそちらをご参照願います。

APCは非常にざっくり説明するとキーを押したときに反応する位置の設定ができます。

ダイナミックモードは上記APCの機能に加えてキーがオフになる位置や移動距離などをより細かに設定できるようになります。

GX1の場合APCは先ほどの4段階だけではなく自分で0.1mm単位で調整できる為、1.9mmや2.5mmストロークで反応るように設定出来たりもします。1キー単位でバラバラに設定できるので特定のキーのみ深く押し込まないと反応しないといった設定もできます。

実際にゲームで使用したり、設定画面を見ながら押し込み度合いの微調整を行ってみましたが、自分の癖を都度見つつかなりこだわる人にはありがたい機能だと思います。

少し話がそれましたが、今回の検証ではタイピングのみのためデフォルト4段階しか検証していません。

押下圧45gのAPC0.8mmは結果的に見れば比較的早く他よりも正確率が多少高い感じになりましたが、押下圧30gのAPC0.8mmはキーが非常に軽いこともあり逆に誤入力が増え入力完了時間にそこまで差はないものの正確率がかなり落ちてしまいました。

APC1.5mmとAPC2.2mmの場合、押下圧が45g、30g両方において時間的にも正確率的にもそこまで大きな差は出ませんでした。押下圧の影響は確かにありますが自分に合った使いやすいAPC設定であれば誤入力によるストレスなどは比較的少ないと感じました。

キーの重さとAPCの組み合わせはある程度自分で好みのものを見つけるのも大切と思います。

押下圧が軽くAPCの設定が0.8などのように浅いものが一般使用もゲームもいいというわけではない感じでした。

結論としてはAPCは普段の入力においてもかなり影響があると感じます。

設定してみて使いやすい値を最初に探すことをお勧めします。

GX1はR3シリーズとは異なりAPCを0.1mm単位でキーごとに割り当てできる為かなり細かい自分用のカスタムをすることができます。

ゲームで使用する際は設定を煮詰めて使ってみようと思います。

ひとまず検証した内容の所感は以上です。

ここからはゲームを絡めたお話を記載していきます。

他のゲームでは分かりませんが、押下圧が軽い30gのキーボードはEFT本編において良さが少し限定的かなと思いました。

戦闘においてお互いの動きを気にしながら素早いキャラクターコントロールや同じ動作を素早く正確に意識して長時間入力し続けることができる人は30gでもよいのかなと思いました。

EFT本編では戦闘は意識すれば避けることが可能です。バチバチの戦闘を出来るだけ長い時間行う、または行いたい人は押下圧が軽い30gが良いのかもしれません。それ以外の方は基本的に45gでよいのではないかと思いました。

タイピング中はキーボードに慣れればある程度影響が少なくなりますが、押下圧が30gの方は指を置いているだけでキーが沈むこともあるため、意識していないのに入力しまうことがあります。

ゲーム中や普段の使用時では常に忙しく入力をしているわけではなくキーボード上で指を待機させることがあると思います。

EFT:Arenaのようにずっと動き回って戦闘に特化した操作を意識するのであれば押下圧30gは比較的有効だと思います。

しかしながらEFT本編ではレイド準備、アイテム整理、wikiでの調べごと、マッチ待機時間、レイド中の目的地への移動時間 など戦闘を行うまでの間の時間が非常に長いです。

戦闘では入力のしやすい30gが良いかもしれませんが、私の場合それ以外の時に無意識にキーを押し込んでしまい誤入力が増え、戦闘外の時のストレスが上がりました。

バチバチに戦闘をし続けたい人は30g、それ以外の方は無難に45gを個人的にはお勧めいたします。

実機を触れる環境にいる方は一度触りに行って押し込み具合を体感してみてください。

出来れば椅子に座って体験することをお勧めします。キーが軽い為、立って押し込んだ場合とずいぶんと感覚が変わってくると思います。

検証で行ったように約1500字の連続入力においての瞬間的な操作感は押下圧45gに比べ30gの方が非常に楽かつ入力を非常に意識しやすい感じがしました。

45gは考え事などで指を止め、置いた状態でも普段の入力において影響がなく全体的見れば非常にストレスの少ない快適なものでした。

用途や使い分け、想定している使用状況など購入する前に少し整理される方がよいです。

使用例・設定等

今回ご提供頂いたキーボードを数か月使用しました。

使用できる機能をEFTや配信で生かせそうなものをいくつかピックアップします。

無理やり感が出てくる小見出しですが使ってみたら個人的に結構気に入ってる内容がいくつかありました。

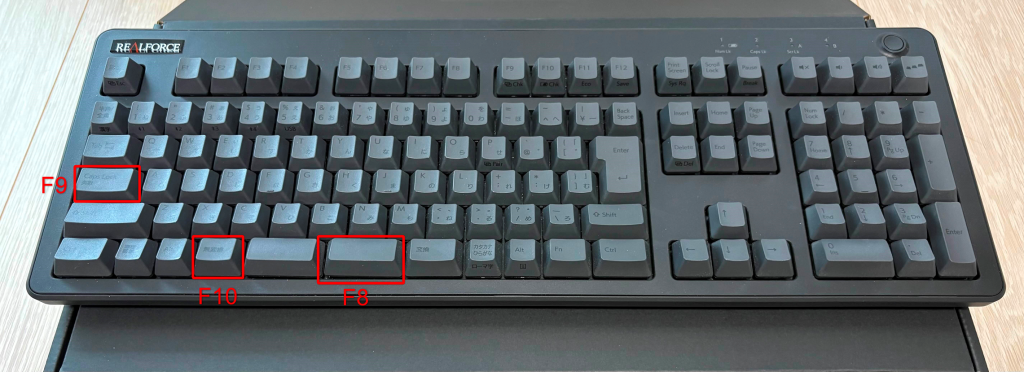

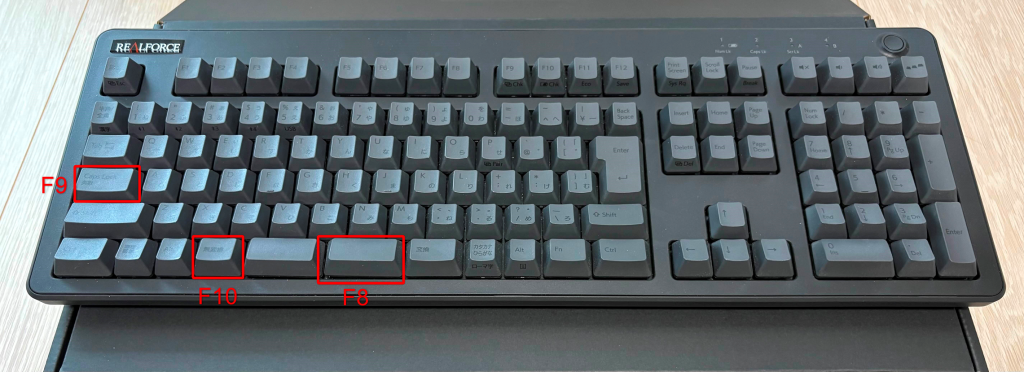

R3HI17:分割スペースキーにEFTのジャム解除割り当て

スペースキーが分割されている為、事実上キーが増えます。

2つあるスペースキーのうち右側のスペースキーに何を割り当ててどのように使用するのかは個々人の思想による差があるとは思いますが、私はキーボード側でF8に再割り当てしました。

(ひとまず一般使用時の使い勝手は無視でゲームに割り当てやすい未使用キーを探して設定)

EFT側の設定ではF8キーの押したときに銃のチェック、離したときにチャンバーチェックを行うように設定を変更しました。

これにより左の親指で右側のスペースキーを押すだけでジャムへの対応が可能になります。

ジャムの対処中も親指以外はASWD + Shift を使用することができるので比較的スムーズに移動、ダッシュが可能です。

練習が必要ですが小指でLShiftも使用できるのでジャム→移動→Shiftダッシュで逃げつつ→親指で右側スペースキーを押下しジャム対処が可能になりました。

ここ半年はPvEでデータを育てていたためPvPでの対人においてどの程度有効かまでは分かりませんが、少なくとも私は有効的かなと思いました。

そもそもジャムが起こらないようにゲーム内で準備を整えるべきかもしれませんが、起きるときは起きてしまうので万が一に備えすぐに手の届く範囲で設定をしてみました。

個人的にはこれが一番しっくりきて気に入った設定です。

R3HI17:アイテム捨てるキー

先ほどと同じ画像ですが、本来は「無変換キー」の場所にキーボードの設定ソフトで「F10」を割り当てました。ゲーム内ではアイテムを捨てるための「Del」キーをF10に設定しました。

これにより私は無変換キーを押すことでアイテムを捨てられるようになりました。

マウスのボタンに設定する方もいますが、私にとってアイテムを捨てる操作は優先度が低い為ここに設定しました。

R3HI17:ファイアモードのチェック

銃がセミオートなのかフルオートなのか毎回セレクターを動かしてチェックしていましたが、ゲーム内で音が出るのでやり方を変えました。

使用したキーは「Caps Lock」です。

キーボードの設定ソフトで「F9」を割り当てしました。

レイド開始直後に必ずファイアモードのチェックをするのですが小指でいつでも押せるので非常に便利に感じます。

レイド中もそこそこの頻度で使用するので悪くない配置だと思います。

日常での使用ではCaps Lockを使用することは少ないので今のところ影響はほぼないです。

もし使用する場面があってもキーボードはA面、B面を切り替えることが出来るためすぐに一般設定のB面に切り替えて普通のキーボードとして使用することが出来ます。

R3・GX1共通で設定出来ることやポイント

今回ご提供頂いたキーボード両方で使用できるEFTで使用した設定です。

先ほどのジャムの解消はR3HI17は分割スペースキーのため物理的にスイッチが1つ増えている状態(テンキー除く)ですが、GX1はスペースキーが1つです。

そのためキーボードの設定変更ソフトを使用してのキーの割り当てに関して記述しています。

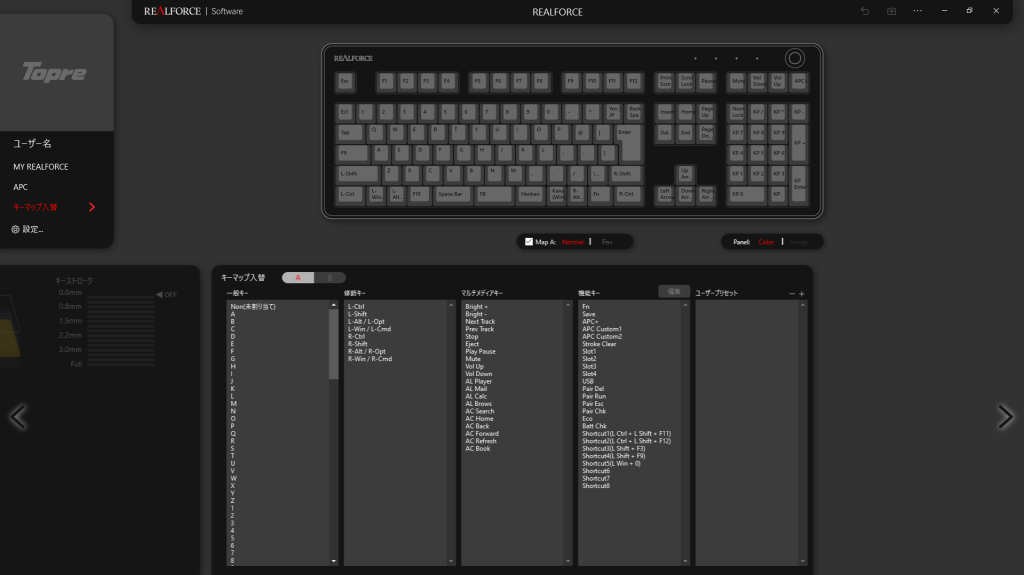

キー割り当て機能

今回ご提供していただいたキーボードは全て専用ソフトを使用してキーの割り当てをすることができます。

ゲーム用にデフォルトのキーアサインの設定を変更してしまうと通常使用時に困る場合がありますが、キーマップが存在し、変更が可能なのでゲーム用キーマップ、一般使用時のキーマップ、ゲームタイトル別のキーマップで切り替えができると思います。

詳細は次の小見出しの項目に記載しているので割愛します。

そのためTarkovをプレイする際以下のように私はキーを割り当てしています。

| 元のキー | キーボード側の再割り当てキー | EFTでの設定 |

| CapsLock | F10 | ファイアモードの確認 |

| 無変換キー | F9 | 物を捨てる(デフォルト:Delete) |

単純に押したキーの役割を変更しているだけです。

ゲームプレイ中にF9やF10を直感的に押せる人は別にする必要はないかもしれませんが、私は見ないとこのキーは押せない為、見なくても触るだけで分かる範囲の場所へ割り当てを行いました。

上記の表で特にCapsLockへ割り当てたファイアモードの確認が一番重宝しています。

レイド開始直後やレイド中に単発になっていないかどうかを頻繁に確認するため便利になりました。

EFT:Arenaでは確認する必要がありませんが、EFT本編ではほぼ必須にしてもいいと思っています。

キーマップ変更機能とEFT側での設定

キーボードの入力キーを専用ソフトで変更すると割り当てしたキーを忘れることがあると思います。

ゲーム中は別のキーに割り当てを行ったけど基にすぐに戻したい。でもできるだけ元の設定は崩したくないといったときに使用出来ます。

キーマップの登録は専用ソフトで切り替えることもできますが、キーボードのショートカットキーでも切り替えをすることが可能です。

以下に切り替えをするための公式ページ解説リンクを掲載しておきます。

専用ソフトで切り替えなくても物理ボタンまたはショートカットキーが用意されているのですぐに切り替えができます。

PCをそこそこ触ったり、キーボードが好きな人はこういった機能が当たり前に存在していることを知っているかもしれませんが、私の記事にはタルコフのためにPCを初めて購入したという人もいると思うので詳しくない方向けに少しだけPCに関した情報もばらまいておこうと思います。

私もこういった機能を持っているキーボードを初めて使用し、その便利さに気が付きました。

それまでは特に機能もないキーボードを使用していました。

一度触ってしまうともう元には戻りにくいというのが正直な感想です。

補足

上記の内容ではCapsLockと無変換キーのみしか話をしていませんが、windowsキーや半角全角キーなどもキーボード側のソフトでキーを変更することができるのでそちらもEFT側で使いやすい場所へ変更することができます。

配信でショートカットキーを使用してみた

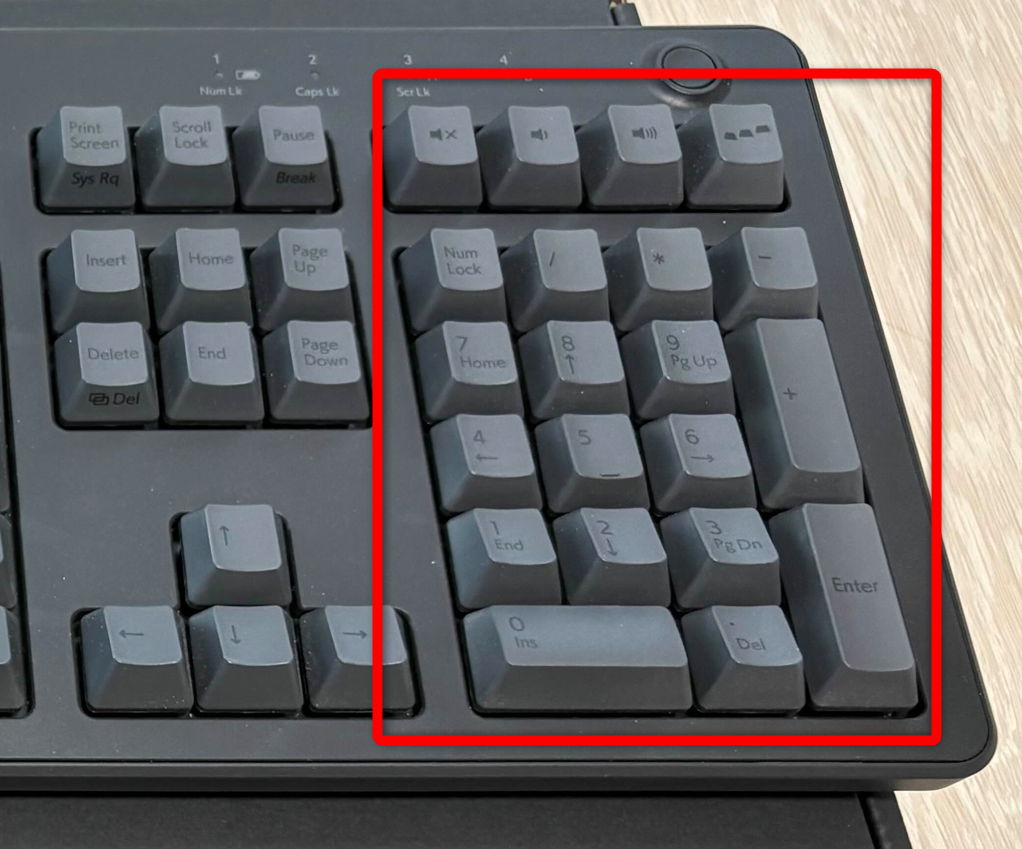

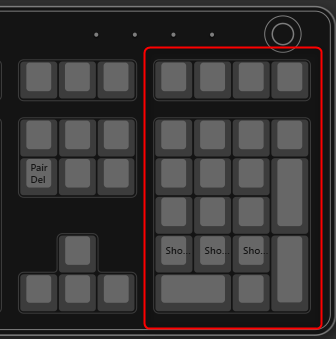

今回ご提供していただいたR3HI17の分割スペースキーモデルはテンキーレスモデルがありません。

フルキーボードです。

一般的なフルキーボードのキー数は109です。

この分割スペースキーモデルのキー数は113です。

私はフルキーボードがEFTをプレイする上で好きなので特に気にしていませんが、人によっては70%キーボードのように小型なものやテンキーレスモデルを使用してるかもしれません。

私は配信も趣味で行っている為、配信時の表現の切替などをOBSのホットキーに割り当てて使用しています。

テンキーはそれなりの頻度で私は使用するため、テンキーをホットキー用に使用したことはこれまではありませんでしたが、物は試しということでいくつか設定してみました。

テンキーを通常の数字入力として使用してもよいですし、配信ソフトのキー割り当てとしてRealforce側でキーの再設定後にテンキーを配信用に別のキーへ変更してもよいと思います。

R3HI17はテンキーの上に4つのメディア操作系キーがさらにあります。

テンキーを含めると21キーも再割り当てできそうなキーが付属していることになります。

Fnキーも組み合わせに含めると42キーも新規に割り当てできます。

Stream Deckなどを購入してそちらを使っても良いかもしれませんが、ホットキー登録だけで運用するならこちらでも十分に可能なうえにすでに卓上の整理や配置、配線を増やしたりする必要もありません。

設定したキーを忘れそうなのであれば、見た目が少し悪いですが、100均等で付箋シールなどを購入して貼り付けて使用するという手もあります。

一番金がかかりません。

大抵のことはショートカットキー登録、キーの変更と配信ソフト側のホットキー登録で大体事足りると思っています。

もっとできることが増えたり圧倒的に利便性があったり、どうしても使用したい機能があればそういったデバイスを購入してもよいかもしれませんが、「とりあえず」で始める分にはまずはこれでもよいのかなと思いました。

私はこのキーボードの提供を受ける前から配信を行っていたためすでに別の手段で配信に必要な機材とホットキーをしぶしぶ用意してしまいましたが、これからPCを購入して配信も行ってみたいと思っている方がいらっしゃるならこういったキーの再割り当てが可能なフルキーボードなどを購入して使ってみてもいいかもしれません。

「ゲームするならテンキーレス!」や「卓上が狭くなる」という意見もあると思うので一概にフルキーボードが正解ということはありませんが、現状の私の環境では数字もそれなりに入力する為フルキーボードを使用したいと思っています。

使用頻度が少ないキーがあれば再割り当てして使用できる形にしてあげてもよいのかなと思います。

キーの再設定ができなくても配信ソフト側でホットキーとしては使用することができますが、不都合が出てきます。

例えばホットキーとしては正常に機能しているが、影響してほしくないところでも入力が反映されてしまうといったことです。

Realforceの専用ソフトで使用することがまずない入力キーへ変更を行い、配信ソフト側のホットキーを設定してあげる方が不都合が減るとは思います。

こちらもキーマップの切り替えを使用すれば通常のテンキーにすぐ戻すことができるため、日常でテンキーを使用していても影響が少ないと思います。

「影響がないキーってどれ?」というのはショートカットキーを詳しくない人には分かりづらいと思うので参考例としていくつか挙げておきます。

※私が知らないだけで影響があるものも含まれているかもしれません。念のため可能な限り自分で使用している物を掲載しておきます。

- Ctrl、Alt、Shift、などと組み合わせた独自のショートカットキー

- 例えばCtrl + Alt + F1など

- F13~F24キー

- F13~F24は単体の物理キーとしては基本的にどのキーボードにも存在しませんが、設定することは可能です。

Realforceの専用ソフトでも再割り当て可能です。

- F13~F24は単体の物理キーとしては基本的にどのキーボードにも存在しませんが、設定することは可能です。

例えばキーボードのテンキー1をFnキーを押したときにマイクのミュート操作をしたいと想定します。

Fn + テンキー1にF13を割り当て、OBSという配信ソフトでF13を押したときにマイクをミュートにするホットキー設定にするなどです。

上記はショートカットキーの組み合わせの一例のため設定はご自身の責任で実施願います。

Windowsのレジストリを変更してキーの入力を変更する方法もありますが、設定が非常に面倒かつ失敗したり、元の設定を忘れたりすると困るともあると思うので基本的にはキーボード側の設定を変更するほうが楽で困りにくいと思います。

専用ソフト側で現在割り当てている機能も表示して直接見ることができるので後から確認することもできます。

設定で使用できるキーは多いと助かることがあります。個人的には今回レビューのために頂いたR3HI17はキー数が多く非常に助かっています。

Fnキー(ファンクションキー)とOBSとの組合せ

今回ご提供頂いたR3HI17、GX1の両方にFnキーがあります。

十字キーの左側近くに配置されています。

一般的なフルキーボードやテンキーレスなどには通常付属していないキーと個人的には思っています。

これらのキーボードよりさらに小さい70%や65%キーボードなどキー数がかなり限られたものであればFnキーを使用して入力可能数を稼ぐことができるため付属しているイメージです。

あとはノートPCなどでよく見かけると思います。

自分でFnキーを使用したキー設定を専用ソフトで作成することができるため、用途に合わせて入力の組み合わせを増やすことができます。

私の場合は現状Fnキーを使ってまでの入力数が必要ではないのでがっつり使用はしていませんが、機能として触った感じでは気軽に設定できるなという印象でした。

こちらも組み合わせ次第で配信ソフト向けのショートカットキーに割り当てができそうです。

加えてFnキー自体も専用ソフトで別の位置についているキーへと割り当て可能とのことです。

RealforceのキーボードではFnキー自体も変更ができるとのことでより自由度の高いキーの変更ができそうです。

特に今回提供頂いたR3HI17はフルキーボードなのでテンキーが付属しています。

Fnキーを使用すればテンキーにも自由なキーを割り当てることができます。

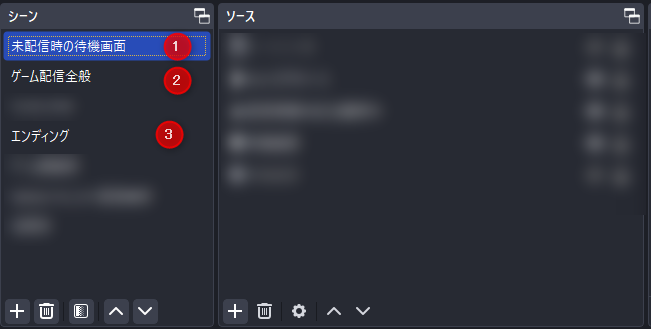

シーン切替

例の1つとしてシーン切替です。

かっこいい配信用デバイスなど世の中に沢山あったり、もっと簡素なデバイスで配信の補助に使用したりと出来ることはありますが、やってることは基本的にショートカットの呼び出しです。

日常的にwindows標準やOffice関連を含めショートカットを70-80個くらい覚えて使う人にとっては不要です。

あってもいいかもしれないけど手を伸ばす前に指動かしたらもう終わってるのです。

加えて卓上の限られたスペースに追加のデバイスを置くのも少し窮屈になりツライです。

私も過去にかなり調べた為、これらの機能だけではなくいい面ももっとありますが今の自分では正直そこまで機能を使わないためまだ購入していません。いったんこの話はここで止めておきます。

私が配信を始めた当初メンブレンの何の変哲もない通常キーボードを使用してたためOBS側のホットキーを設定するのに少し苦労しました。

私が不勉強なことも原因としてあるのですが一番はOBS「ホットキー」の登録です。

通常キーボードを操作時においてショートカットキーによってホットキーが発動し、配信に影響が出るのは非常に困ります。

対処として普段使用しないかつWindowsのショートカットに影響がない複数キーの組み合わせを設定することだと思いますが、今度は覚えきれません。

マイクのミュートON、OFFくらいなら良いかもしれませんがある程度配信に凝ってくると最低でも4キーくらいは操作するものとして欲しくなります。

それも使用頻度が高いものばかり。

今回提供頂いたR3HI17にはマクロがありませんが、GX1にはキーボードマクロが使用できます。ゲームでの用途は自己責任でお願いします。EFTでの使用は個人的にお勧めしません。

このキーボードは専用ソフトで本来のキーに別のキーや機能を割り当てることが出来ます。

マクロではありません。

設定上の名称は「機能キー」。機能キーの「Shortcut」を使用すると複数のキーを1キーに登録することが出来ます。

ゲーム上で使用するのはどうか分かりません。

後述するハードウェアチートに該当する可能性もあるので自己責任でお願いします。

ここでの説明はあくまでも配信時に使用する機能として記述しています。

話を戻します。

Shortcutは記事を作成している2025年3月11日時点で16個作成、登録が出来ます。

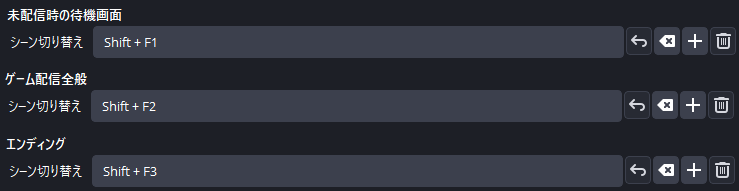

例をいくつか載せておきます。

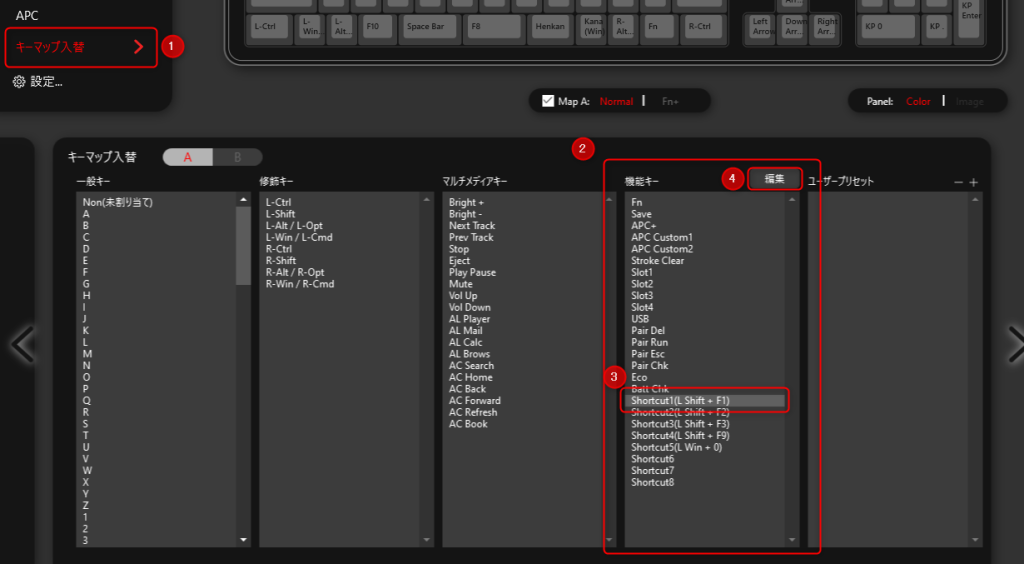

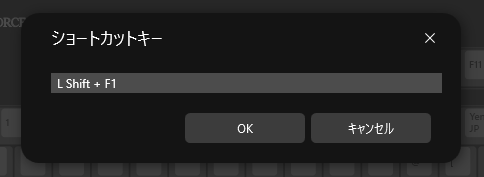

※以下説明用画像は機能追加前に作成したためShortcut数が8個しか表示されていません。

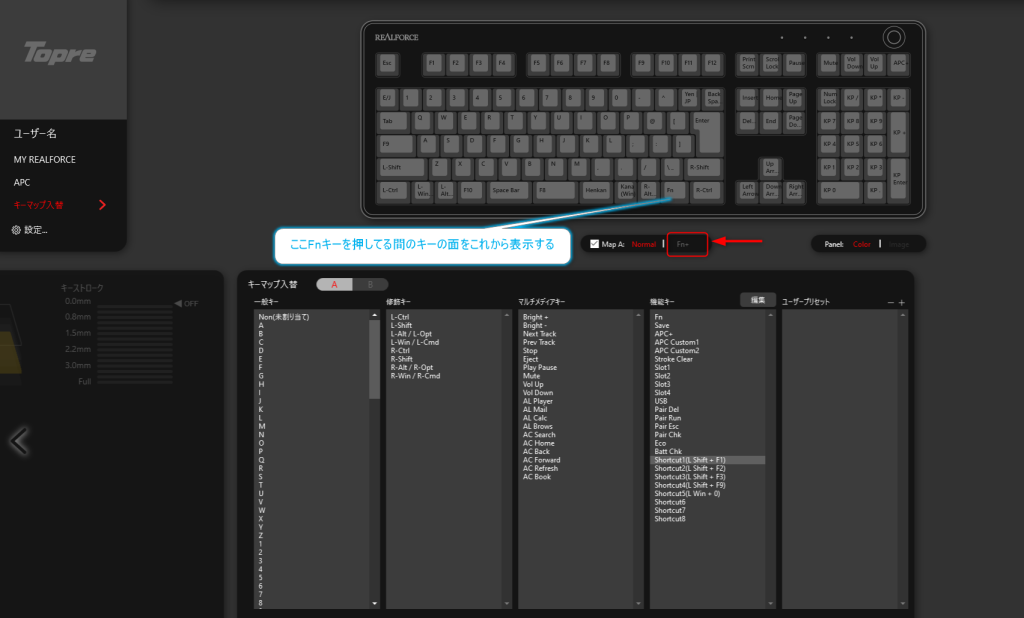

- ソフトを表示したら「キーマップ入替」をクリック

- 機能キー欄にある「Shortcut1-8」のどれかを選択

- 選択したらダブルクリックまたは「編集」をクリック

上手の操作を行うと以下のような表示が出ます。

欄をクリックしたら登録したいショートカットの組み合わせのキーを押します。

以下の例では左側のShiftとF1キーを押しました。

次は今作成したShortcutをキーに登録していきます。

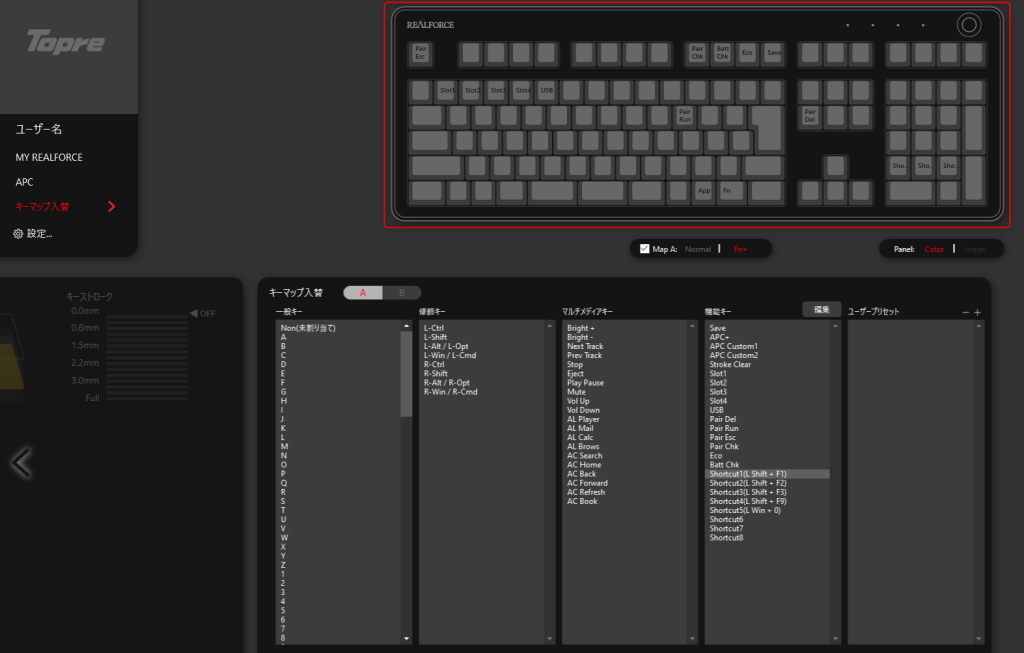

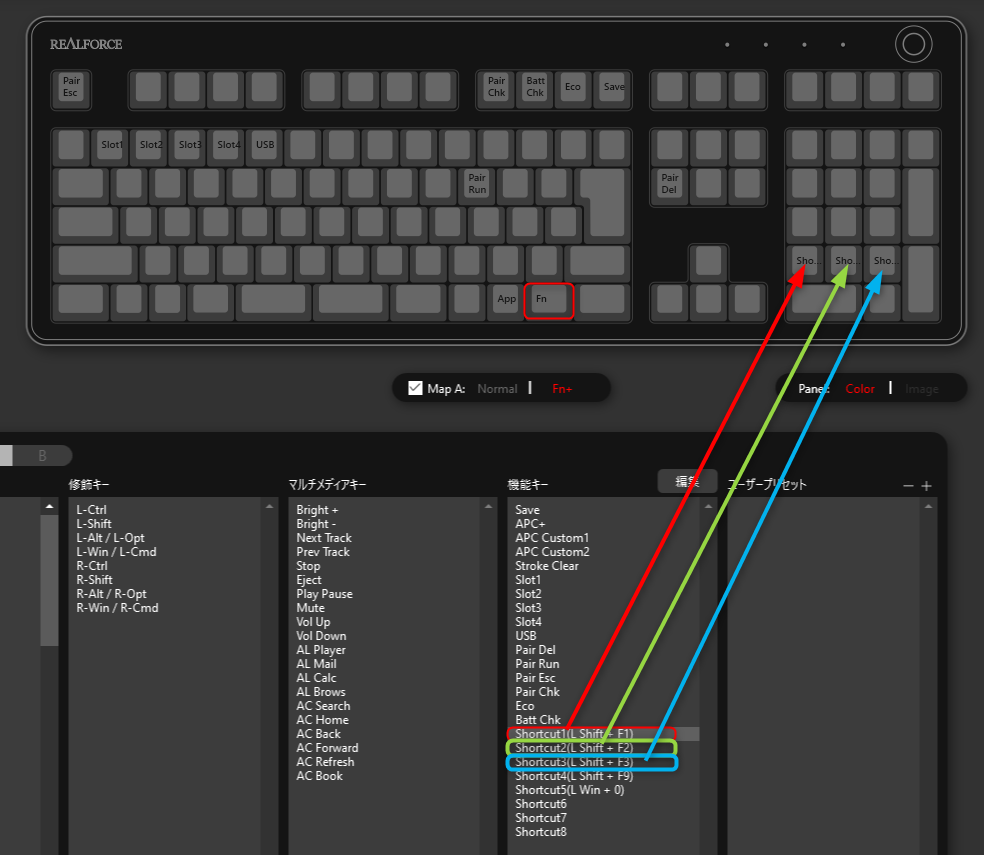

以下画像のようにキーマップ入替機能の画面において中央の「Fn-」をクリック。

「Fn-」を押すと以下画像のキーボードの表示が切り替わります。

以下はFnキーを押している間に操作できるキーが表示されています。

何も表示されていないキーは何も割り当てられていない状態です。

今回はFnキーを押している間のテンキー1から3にそれぞれShortcut1から3を割り当てました。

設定はドラッグアンドドロップでできます。

(ドラッグアンドドロップ:マウスでクリックしたままキーまで持って行く)

これでFnキーを押してテンキーの1を押すと「L Shift + F1」が入力できるようになりました。

(補足:L Shift はLeft Shiftの略 右側にもShift があるがこちらはR Shiftと表現する)

私の場合以下の3シーンをよく使用します。

それぞれ1-3を今回割り当てたショートカットとホットキーを合わせていきます。

OBSの設定からホットキー登録を行います。

それぞれのシーンにそれぞれのキーを割り当てました。

設定はこれで以上です。

キーボード側のソフトで登録したキーのセーブをするのを忘れないようにしましょう。

これでFnキーを押した状態でテンキーの1を押すと「未配信時の待機画面」へとシーンが切替することが出来るようになりました。

設定とこの項目での説明は以上です。

テンキーに設定したキーと役割を忘れそうであれば100均でタグシールなどを買ってきて機能を書き込み、張り付けておきましょう。

見栄えは悪いですが安上がりです。

私はこのキーボードの提供を受ける前に配信をやっていたため既に小型の安い左手デバイス渋々購入して使用していますが、このキーボードを持っていたらきっと買わなかったと思います。

キーの割り当て機能とショートカットの登録が非常にそれだけ便利です。

今回は使用例としてOBS側でのシーン切替に使用しましたが、マイクのミュートや効果音の実行、その他表現のON,OFFが出来ると思います。

テンキーとその上のメディア操作系とAPC切替のキーを合わせると21キーもあります。

他の場所に割り当てすることも可能ですが出来るだけ登録場所はまとめたほうが覚えやすいと思うのでこの辺を使用するのが無難かと思います。

上の画像を見ても分かりますが、十字キーや本来Print Screen Scroll Lock, PauseなどのキーもFnキーと組み合わせると設定することができるのでまだまだ登録することが出来ます。

今回は例として3つのみ登録しています。

通常のテンキー入力では1を押した時に配信に影響が出てしまうためFnキーを押している間だけ使用できる形にしました。

後は各人で使用したいキーの組み合わせを考えてください。

今回は配信に焦点を当てた使い方の1例でした。

使い方は通常の使用時に応用できるので別にこの使い方をする必要はありません。

ショートカットの登録をする際はWindowsで使用するショートカットとゲーム中で使用するキー入力に干渉しない組み合わせを意識することをお勧めします。

ボイスチェンジャー等の切替キー

こちらは配信で使用した内容になります。

今回のために色々考えて初めて作りました。

別にボイスチェンジャーなどを配信でする必要はありません。なくても配信は可能ですが、私は特段トークが面白いわけではなく声の抑揚もそこまでつけられないので出来るだけ表現の幅を持たせるために使用してみました。

色んな方の配信を視聴して気が付いたことがありました。

あくまで1例ですがサブスクなどを頂いた際に謝辞をエコーを付けて伝えるといったことです。

エコーを出す方法や使用する機材など世の中沢山ありますが、私も設定を行ってみました。

通常マイクとエコーの切替はR3HI17を使用して行いました。

行ったことを簡潔に書くと「キーボード側のキーを設定」→「OBS側でエコーを追加・設定」→「OBS側のホットキーにおいてキーボード側のキーを登録」→完成

以上です。

私の場合はFnキーを押している間にテンキーの「0」を押した場合にエコーマイクへと切り替わる設定を作成しました。

配信時の効果音の実行

先ほどのボイスチェンジャーなどの切替と中身はやっていることは変わりませんが、効果音などの再生にも使用しました。

やることはキーボード側でキーの登録。OBSで鳴らしたい効果音の設定の作成とホットキー登録です。

なりたいことが増えてくると必然的にキー数が必要になります。

これ以上に手動でやりたいことがある場合は別の手段やこう率の良い方法を見つけていく必要があると思いますが、取っ掛かりとしてキー変更ができるキーボードでこれだけできればひとまず上等だと思います。

個人的には今のところこれでよいと思っています。

GX1のマクロ機能

GX1にはマクロ機能が存在しています。

私はゲームでマクロを使うことはないです。

ゲームによっては禁止されていると思うので使用する場合は各人で注意しましょう。

ひとまずゲーム外で使い勝手がよさそうと思ったことに使ってみました。

- 配信に必要な起動ソフトとフォルダの一括起動と表示

- 複数の操作の順次実行

注意としてはマクロはマクロでもキーマクロであることです。

あくまでもキーボードで入力した内容に対してマクロを登録することができます。

マウス操作は含まれません。

所感

今回検証やキーボード自体の機能を数か月使用して思ったことを記載してみます。

R3HI17

使用感

このキーボードは製品の中で唯一の分割スペースキーモデルでした。

提供をお願いする時点でEFTで使用する場面をイメージしていました。

他者様のブログや記事での使用感など否定をしたり貶める意図は全くございませんが、いくつか拝見しました。

ひとまず使用して打鍵感、使用感、などのフィーリングを確かめるということが大半な気がしました。設定を変更して「これがしっくりきた!」という内容はあまり見かけることができませんでした。

このキーボードはR3Sの上位機種であるR3シリーズはより高級にし日常でのタイプをより豊かにすることがメインだと思うので私のようにゲーム用途も混ぜるということはあまり想定していないと個人的に想像しています。

私の場合この分割スペースキーは主にゲーム用途に使用することを目的にしました。

日常時の右側のスペースキーは現時点ではあまり使用していません。

機能的に使用しないというよりは、自分の癖で普段スペースキーを押すのは決まって左の親指になってしまっています。右の親指でスペースキーは自分の癖の都合上ほぼ押しませんでした。

「カタカナ」または「半角英数」へ変換することが多いので今後は通常使用時用のキーマップを用意して右側のスペースキーにはそのどちらかへ変換する「F7」または「F10」を割り当ててもよいかもしれません。

指がホームポジションからほぼ離れなくなるのでより入力が楽になるかもです。

押し心地は申し上げるまでもありません。最高です。

キーボードの押し心地とは何か?という疑問に対して表現するなら「引っかかりがなく素直にキーが落ちてくれる」という気がしています。

以前使用していたキーボードは3年ほどがっつり使用しましたが、エンターキーが引っかかるようになってしまいました。おそらく軸がすれすぎてしまったのかもしれません。分解して掃除し、シリコングリースなどを薄く塗布してあげれももう少しよいのかもしれませんが、正直面倒ではあります。

キーボードの使用感

Realforceが販売している中で最上位のR3シリーズを今回使用させていただきました。

入力の反応や打鍵感、長時間入力していても指が痛くならない点においては他者様のレビューと同様に非常に感動しました。

元々使用していたキーボードがメンブレンキのキーボードということもあり押し込みがこちらより硬い物でした。

そのため1記事2000字も打てば指の第二間接あたりが少し痛くなる感じがしていましたが、現在はこのキーボードを使用して1記事5000字を超えても全然気になりません。

Realforceのキーボードの種類にもよりますが大体30g、45gでキーの重さを選ぶことができます。

私は現在45gの方がしっくりきています。

後述しているGX1も30gと45g両方使用しましたが、現在の私にとっては30gは軽すぎて気が付かない間にキーが沈んで入力されていることが多々起きてしまいました。

今後45gを使用していくうちに指の力加減が変わってくると思うので30gを使用しても誤入力する機会が少し減ってくるかもしれません。もうしばらくしたら30gもがっつり使ってみようと思います。

キーの押し込みに関しては素直にキーが落ちるという感じです。以前使用していたキーボードでは使用頻度が高いキーがだんだん軸がすれているのか押し込みが固かったり引っかかりが生まれたりとストレスが少しずつ増えてきていたところでした。

今回提供頂き使用したキーボードは全て「静電容量無接点方式」のキーということもあり、キースイッチ自体の耐久度も大幅に異なります。

私は記事作成とゲームでどちらも長時間使用することになりますが、一般の方でもある程度長時間ゲームする上でかなり入力が楽になると思います。

キーボードの作り的に気になる点

R3シリーズはキーボードの上面のパネルを変更することが可能です。

別売り「R3 パネルデザインキット」の透明パネルと付属の印刷用紙を使用することで自分オリジナルのキーボードへカスタムすることが可能です。

キーボードパネルの変更ができる都合で取り外しするフレームに少し遊びがあって動いてしまう感じがしました。外すためにはパネルキットに付属している「パネルリムーバー」が必要です。

他の工具でも代替できると思われますが、この価格のキーボードの上面に傷をつけるとずっと目に留まって気になりそうなので、取り外す際私はこのキットの付属の工具で変更または動かないようにする調整をしようと思います。

私はたまたま左親指をスペースキー下に置いてしまう癖があります。

しかしながら、ちょうどこの位置のパネルが少し浮いており気になってしまいました。

押すとカチャカチャ鳴ります。

自分で工具なしで傷をつけずに開けることができれば、浮きの調整などを行いますが傷がつきそうなので少し踏みとどまっている状態です。

工業製品なので個体差があり、この製品の仕様上仕方がないことだと思っているのでひとまず気にしないようにしています。

気になる人はこういったことがあるかもしれないという想定と少し対策が必要かもしれません。

キーキャップの印刷や触り心地

今回提供頂いたR3HI17はキャップが「昇華印刷」のモデルになります。

キーキャップ自体のベースカラーもダークグレーかつ昇華印刷により文字色がほぼ強制で黒になってしまう点で印字されている文字が見にくいという感じが少ししました。

後から気が付いたのですが、私の卓上が単純に暗いのが一番大きな要因でした。

私はブラインドタッチのため基本的には手元をあまり見ません。

たまに「%」や「&」などの文字を打つ際にたまに探すことがありますが非常に見にくく感じていました。

しかしそれは卓上が暗いのが影響しているだけだと思います。

スマホアプリ「Light Meter」での計測ですが卓上は81ルクスしかなくかなり暗い状態でした。

卓上ライトを置いたところ文字はくっきり見えたので明るい環境であればそこまで問題はなく、慣れの問題なのかなと個人的には思いました。

ビックカメラ様のサイトによると卓上で読書する場合500-1000ルクスがあればいいそうなので私の環境が暗すぎるだけだと思います。

以下は卓上ライトを置き350ルクス程度確保した状態で撮影したキーキャップです。

肉眼で見た感じと写真とでは色味が少し異なりもう少しダークな感じです。

写真では少し明るい感じに写っています。

GX1と比較してみます。

GX1のキーキャップは後述しています。

R3HI17の方が少し滑りにくい感じがしました。

キーキャップの触り心地に関しては少しザラザラした感じがします。非常に触り心地の良い適度なザラザラで私は好みです。

近い感覚としてはゲーム機のコントローラーかもしれません。

XBOX360などのコントローラーなどは少し表面がザラザラした感じになっているかと思います。

あの感覚に近いです。目の細かさは言うまでもなくキーボード側です。

逆につるつるのキーキャップは長時間触っていると日によっては表面が「ヌトッ」とした感じになることもあると思います。そういった感覚はこのキーキャップにおいて非常に少ない感じがしました。

数か月使用しましたが、キーキャップ自体の光沢による差はほぼ感じられませんでした。テカテカキーキャップは少し使用感が出た場合見た目で何となくわかりますが、今のところこちらのザラザラキャップはそういったことがなさそうです。

GX1(45g)

使用感

GX1はR3HI17と比べてそもそもフレームが異なります。

比較写真のサイズ感が少し異なりますが、手前に来る部分のフレームの高さが異なります。

私はゲーム中キーボードを触る際、左の親指をスペースキー下のフレームに置く癖があります。

R3HI17はキーボード自体に厚みがあるため指を置いてもしっくりきます。

しかしながらGX1は少し薄く作られている為同様に指を置くと半分浮くため、違和感を感じます。

(あと、スチールフレームのため少し冷たい)

入力に関してはキーボード高さの違いこそありますが、入力に関してそこまで気にはなりませんでした。

側面から両キーボードを見ると分かりやすいのですが、おそらくキーボードとキーキャップの作りが同じで曲面を描くように作られている為キーキャップの形状が行ごとに異なります。

どちらも同じ曲面のため違和感を感じにくかったのだと思います。

以前使用していたメンブレンのキーボードもこの点は少し近いと思います。

キーキャップに関して

R3HI17と比べてこちらのGX1のキーキャップは表面がつるつる寄りのザラザラに感じました。

ほぼ変わらないのかもしれませんが、触って見た感じ気持ちサラサラするのでR3HI17と比べてつるっとしてる気がしました。

つるつるではないですがサラサラしています。

文字での表現は難しいですね。

以下は先ほども掲載したR3HI17とGX1のキーキャップの比較です。

卓上ライトで照らしてマクロレンズで撮影しました。

キーキャップのザラザラ感が少し伝わればと思います。

GX1(30g)

キーの押下圧に関して

先述したGX1(45g)と同じキー数で単純に押下圧が異なるモデルになります。

先ほどは押下圧45g、こちらは30gと軽くなっているモデルです。

メンブレンキーボードを使用していた私にとってはこの15gのキーボードの押下圧の違いを感じ取れるのか心配でしたが、はっきりと差を感じました。

特に入力待機時のホームポジションに指を置いているときです。

30gはあまりの軽さに気が付いたらキーが入力されていることが多々ありました。

メンブレンキーボードから45gに切り替えた際にも同様のことがありましたが、こちらはすぐになれました。

しかしながら、30gは45gを数か月使用した今でも気が付いたら入力してしまうほど軽いです。

記事作成時の長文記述の際に30gを使用しましたが、非常にキータッチが軽く入力は45g以上に快適でした。しかし、指を止めて少し文章の読みなおしや考えているときにキーを押し込んでしまい意図しない入力があり慣れの問題でストレスを感じることがありました。

こちらは慣れとコツをつかむ必要がありそうです。最初から30gを触る人は慣れが早かったりそこまでストレスに感じないかもしれません。私はキーが重たいキーボードを長く使いすぎたようです。

メディア操作系のキーはあまり使わない

これは完全に個人の主観なのですが音量の大小を調節するようなメディア操作系のキーは正直不要です。むしろ触ってしまって固定している音の大きさが変わると困ります。

私の中ではWindowsのベースの音量は基本的に変えるものではないのでそれぞれのアプリケーションごとに設定をします。

R3HI17には音量を操作するキーがあるので誤って操作しないように別のキーに割り当てするか、何も設定しない設定にしまいました。

用途はまだ決まったものにしていない為試行錯誤中です。

R3HI17とGX1での設定可能項目の違い

キーボードのキー割り当てを変更するにはRealforceの専用ソフトが必要になります。

このソフトはRealforceのキーボードをPCに接続して初めて設定画面を開くことができます。

ソフト自体は公式サイトから誰でもダウンロードしてインストールすることは出来ますが、キーボードがないと設定項目を見ることすらできません。

そのため、片方のキーボードにしかない機能や割り当て可能な機能も比較することができない為、分かりません。

そういった動作にしているのは意図があってそうしているのだとは思いますが、個人的には購入前にどんなことが設定できるのか自分で見たい派なので少し困りました。

私の場合は提供をして受けている身なので手元にある2種の設定を比較しじっくり見ることができましたが、他の人たちはそうはいきません。

事前に調べて何が設定できてどんな違いがあるのかを自分で調べる必要があると思います。

ここでは筆者が見つけた違いを少し残しておこうと思います。

気が付いてない部分もあるかもしれませんが、可能な限り記載してみます。

物理的な違いは多々ありますが、個人的に気になった点を記載します。

GX1はフローティングデザインによりキースイッチの下側があらわになっていますがR3シリーズなどでは囲われている為掃除などは少ししにくいと思いました。

Dynamic mode

押し込んで少し上げて、さらに押し込むとしっかり戻さなくてもキー入力がONになる機能です。

キーボードを素早く操作し、キーを戻したつもりになってもキー入力が切れないということを可能な限り抑えることが出来ると思います。

「なんでや!今キー放したやろ!」とか「なんでや!おれの方が一瞬キー押すの絶対早かったやろ!」とか。

この機能を使えばもう言い訳できなくなります。

是非購入して使いましょう。

こちらはGX1にのみ搭載されいます。

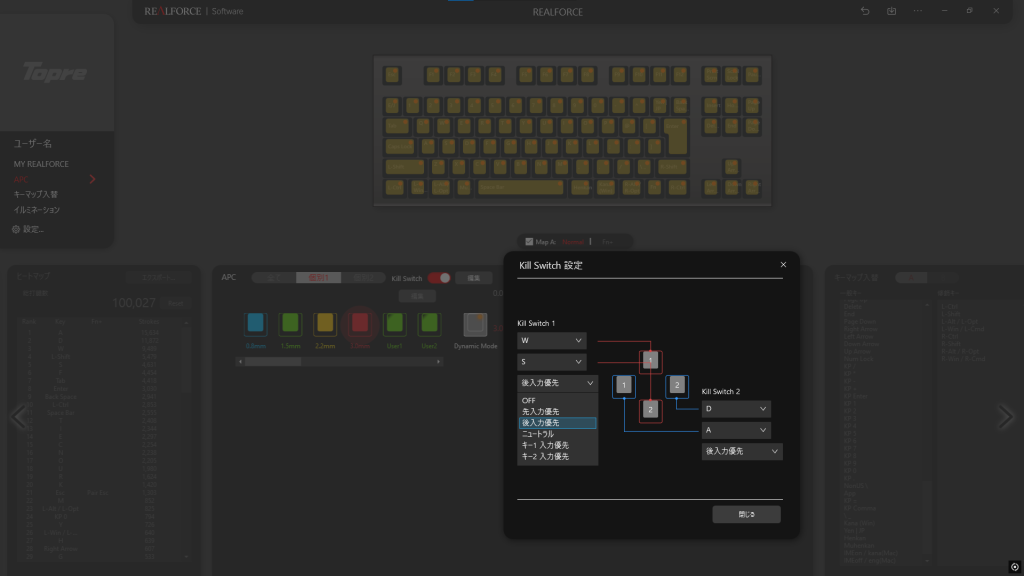

KillSwitch機能の設定

これは触れ込み通りGX1のみの機能になります。

実際の設定画面は以下のようになっています。

同時押しした場合やWASDのキーにおいて後押し入力の設定を変更できます。

EFTでは同時押しすると必ず右に入力がされてしまいますが、この設定次第でそれを防ぐことができます。

この機能は他社のキーボードにも異なる名前で実装されています。

2024年8月に一部のゲームの大会ではこの類似した機能を使用したために勝利が取り消しとなった事例もあるので、もし大会も視野を入れてこのキーボードを使用する際はご注意を。

機能を使わなければ問題ないと思います。

気になる方は「CS2 Snap Tap 大会」などと検索すれば記事が沢山出てくると思います。

私はタルコフ以外のFPSタイトルを現状プレイしません。

タルコフを含めこの機能のお世話になることはなさそうです。

そもそも、タルコフではこの機能の恩恵がかなり受けずらいと思います。

この機能の主な使用用途はストッピングという操作を目的にしているようですが、タルコフで移動状態から停止しようと思っていても慣性により急には止まれません。

重い物を持っているほど慣性の影響を受け、止まれなくなくなります。

私見ですが先ほどから紹介している「Dynamic mode」でキーを少し上げた段階で入力を素早く切ることができるDual-APCを設定した方が簡単でいいと思います。

こればかりはゲームや大会を運営している人の判断によるので何とも言えないところではあります。

余談ですが、一般のキーボードでAとDの両方を入力した際、タルコフでは必ず右に移動します。

どちらを先に入力しても両方押し込んだ時点で必ず右に移動します。

キーマップのA面、B面切り替え

R3HI17はR3シリーズすべてに搭載されているキーボード右上の物理スイッチでキーマップを切り替えすることができます。

逆に言えばそれ以外は選択肢がありません。

GX1は物理スイッチがない為、Fnキーを使用したショートカットでキーマップの切り替えができます。

以下に公式サイトのGX1等の機能キーページを載せておきます。

個人的にはGX1のFnキーによる切り替えの方が楽に感じました。

切替をした際にキーボード全体が赤か青かで点灯し、切替わったことが分かりやすいです。

R3HI17もボタンを押すとしっかり「カチッ」と音と感覚が伝わってくるので分かるのですが、本当に切り替わっているのか少し分かりにくく感じます。切り替わりもLEDが点灯し教えてくれるのですが、常時点灯しているわけではない為、目を離すと「どっちだっけ?」となるので何回か押すことがありました。

R3もGX1と同様にFnキーによるショートカットを使用したかったのですが、そもそもA面、B面のの切り替えキーの設定がR3には存在していません。その為、自分で設定して使用することがそもそもできません。

R3シリーズの場合、キーマップの切替は強制的に物理キーのみになります。

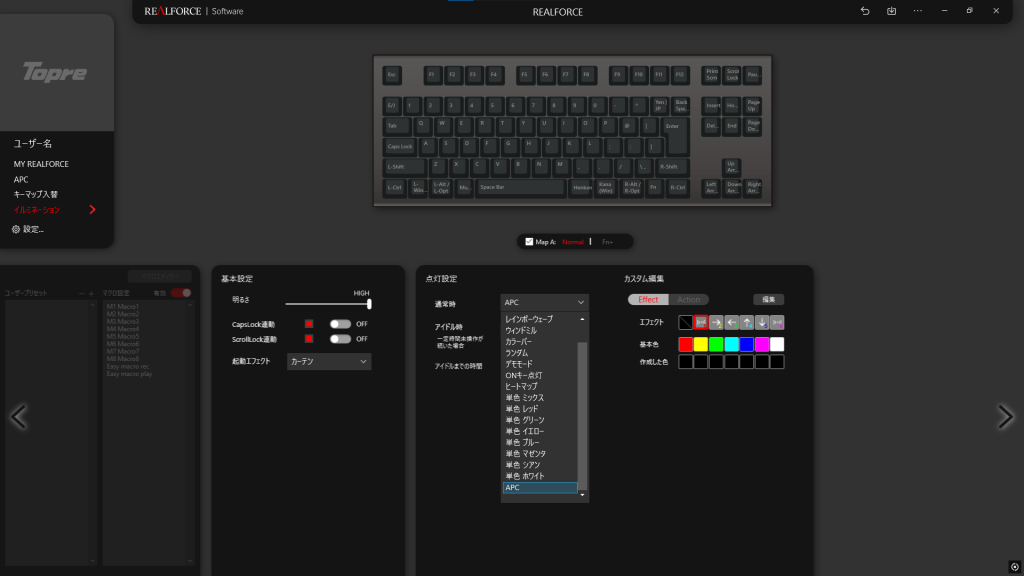

キーボードの光の設定

GX1はキーボードを光らせることができます。

点滅やグラデーションを徐々に変えたり、単色の設定だったり、消灯したりと複数あります。

しかしながらR3はそもそも光りません。

唯一光っているのは左上上部のLEDインジゲーターくらいです。

ここの設定は何も変更することができません。

LEDの光る色にはすでに意味が決まっている為何もできません。

キーボードを選ぶうえで知っておきたかったこと

私は今まで高級キーボードを自分で購入して触ったことがありませんでした。

もっと言えば高機能キーボードと表現したほがしっくりくるかもしれません。

基本はデフォルト、「The・標準」、素 素 素 これです。

いくら公式サイトを眺めたところでその機能がどういったものなのかは実際に触るまでイメージができませんでした。

それはそうです「だって使ったことがないんですもの」

使用したことがない物をイメージすることは難しいと思います。

過去の自分に向けてモノの違いや知っておきたかったことを少しかみ砕いて残しておこうと思います。

APCとDynamic modeの違い

どちらも押し込んだらキーの入力がONになります。

この2つの違いが正直イメージできませんでした。

公式サイトのGX1ページをよくよく覗くと下の方に「デュアルAPC」と記載がありました。

R3でも使用できるAPCに加えて「Dynamic mode」もGX1では使用できます。

Dynamic mode自体もAPCです。この2つのことを合わせてデュアルAPCと表現しているようでした。

APCは単純にキーを押し込んだ際にどの程度押し込んだらキー入力がONになるかの地点です。

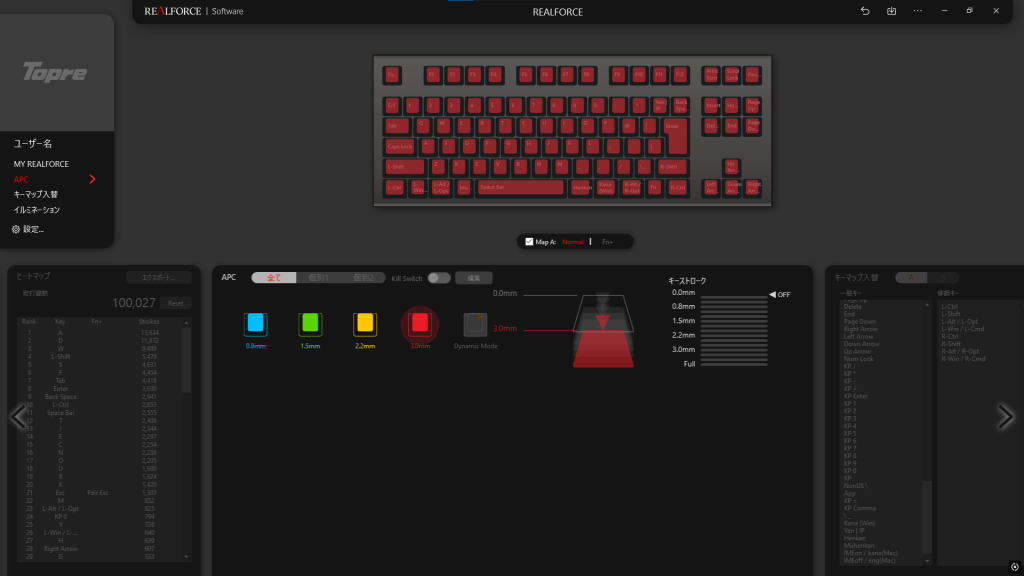

以下はAPCの設定画面です。赤色は3mm押し込んだときにキー入力がONになります。

逆に言えばフルストローク(4mm)押し込んだときに1mm戻すことでようやく入力をOFFにできます。

APC0.8mmの場合は0.8mmキーを押し込んだらONになります。

フルストロークで押し込んだら3.2mm戻さないとOFFになりません。

R3、GX1ともに4段階のAPC設定は備わっています。

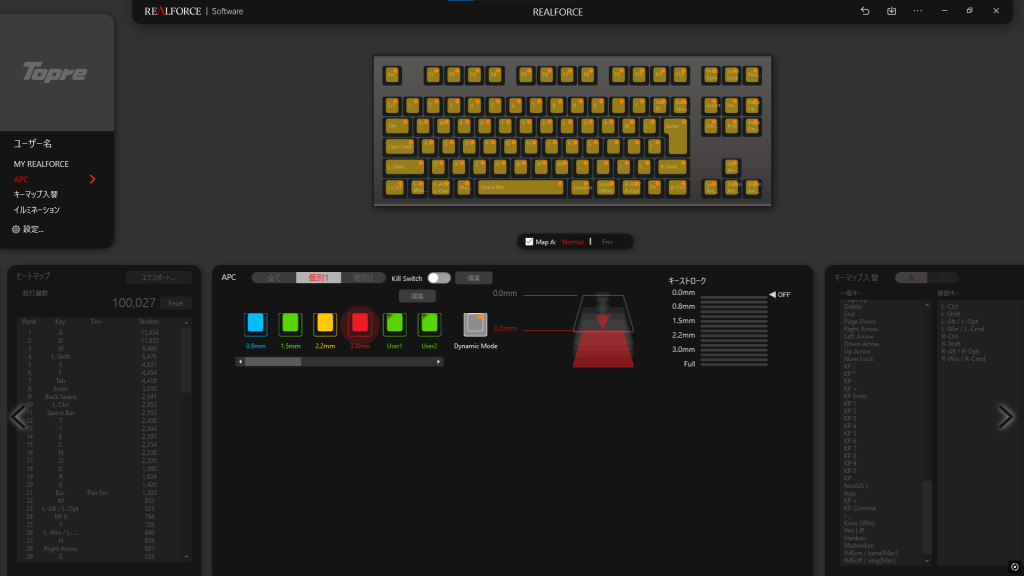

Dynamic modeはAPCの機能に加えて以下の機能があります。

- 押し込んだキーをどれくらい戻したらOFFにできるか

- キーを戻している途中に再度押し込みを行い、その押し込みをどれだけ深く押すと再度入力がONになるのか

以下の画像はDynamic modeを追加設定する画面です。

先ほどのAPCを3mmに設定していたため赤色でしたが、今度は2.2mmに設定している為キーの色が黄色になっています。

少し分かりづらいですが各キーの右上にオレンジ色の点がついています。

この点がついているキーがDynamic modeに対応したキーになります。

以下画像のDynamic mode欄でキーの移動範囲によるON,OFFの設定ができます。

デフォルトでは-0.3mmでOFF、0.3mm押し込みで再度ONになるようでした。

自分のキーボードを触る癖を把握

キーボードを触る癖とはなにか?

使用する環境が変わってその違和感を初めて知り自分の癖に気が付くことができると思うのですが、いくつか見るべき点をまとめておきます。

- ゲームするときにAltを押す指は何?指をどれだけ動かしてる?どう押してる?

- スペースキーとAltの間にある「無変換キー」の横幅は?

- 左親指の自分のベースポジションはどこ?空中?

キーボードが変わってしばらくは誤入力が増えました。

ゲームも一般使用時も増えました。

一番気が付きやすく誤入力が増えたのはAltキーです。

以前のメンブレンキーボードは無変換キーが比較的正方形に近い形でしたが、今のR3HI17は少し横長の長方形です。

この数ミリの違いですが私の親指は短いのでAltキーに微妙に届きにくく、普段の手の動かし方ではうまく入力できなかったようです。

新しいキーボードを触るときは単純にキーを押すのではなく少しひねった動きをして、入力所の違和感がないのかを見たほうが良いのかも知れません。

キー設定の便利さ

この項目を記載していると長くなったので先にまとめを書いておきます。

小見出し通りキーを変更できるのは大変便利な機能です。

私は基本的に用意されている機能をあまりカスタムしません。

特に使用頻度が低い設定だと忘れてしまい、次回使用時に自分が使えなくなっているからです。

デフォルトキーやデフォルトの機能であれば忘れても検索時に情報を見つけやすくなるため、多少使いにくい物であればそのままにして体の方に覚えさせて慣れるようにしています。

しかしながら、世の中全てそううまくはいきません。

特にEFTをやってて明らかにデフォルトのキー設定では無理がある操作が出てきたからです。

明らかに「その操作するのに一回完全に止まらないと難しくないですか?」というショートカットキーが多々あります。

ゲーム中に使ってないキーに割り当てて多少同時入力キーを減らそうかと思いましたが、そもそもすでによく使う手の周りのキーは埋まってしまっています。

咄嗟に新しく設定したキーが操作できるかと言われると自分ではうまくできる気がしません。

キーボードとは少し話がずれますが、私は配信をするために左手デバイスのようなものを過去に購入しました。自分で入力するキーを自由に変更することができるものです。

使ってみて初めて分かったのですが、キー自体は無印のため、どのキーに何の役割でどの入力をさせるのかを覚えられませんでした。

キー数は4×3で12キー。加えて押し込み可能なボリュームが2つついています。

付属しているソフトではどのキーにどのショートカットを登録しているのか見ることができません。

非常に使い勝手の悪い物でした。別のキーの登録をするときにかぶってしまうと不都合が起きます。

キーを忘れたらもう一度再設定を行い、配信ソフト上でも調整する必要があり非常に面倒でした。

メモをすればいい話かもしれませんが、思いついた設定を毎回記録し更新するほど私はマメではありません。

しかしながら、Realforceの設定ソフトは設定した内容が画面上で都度確認ができるため後から見直す際に非常に助かりました。(本来はこれが普通だと思いますが)

使っていた中華デバイスのソフトが悪すぎた部分もありますが、その辺の得体のしれないものを買うより日本のちゃんとしたメーカーのものを買う方が利用中のストレスと疑問を解決するための時間が圧倒的に減ると思いました。

話を戻しますが、指が遠くあまり使わないキー(設定上被りにくいもの)をより使いたい場所へ置きたいときに変更できるのかかなりメリットに感じました。

一般の方は使う頻度が少ないと思いますがF13-F24などをEFT上の設定に割り当てても普通のキーボードでは入力ができませんが、キーを変更できる機能を持っているキーボードであれば入力することも簡単になります。押す場所も自分で自由に変更できます。

例えば「無変換キー」をF13に設定するなどです。

「自分があまり使用しないキーはどれ?」など分からないこともあると思います。キー設定ができる全ての製品に付属するソフトにおいてある機能かまでは分かりませんが、今回使用した公式のソフトではヒートマップが付属しています。

どのキーをどの頻度で使用しているのか色ごとに表示されます。

より利用頻度の低いキーを別のキーに割り当てEFTで使用するなどの指標の1つにできます。

意外と使用していないキーは意識外になっており目につかないものでした。

私の場合はスペースキー左にある無変換キーです。

入力できるキーは変更できないという前提が無意識にあったので私にとってはちょっとした衝撃でした。

入力キーごとに押した回数が記録されます。リセットも可能です。

カウントをリセットし、ゲーム中にのみどのキーをよく使うのかの計測と確認もできます。

設定を煮詰めるのは面倒ですが、うまく活用してみてください。

別売りのスペーサの存在

キーボードの種類をもう少し知っておきたかったです。

キーボードの種類といっても細かい分類があり「種類」という曖昧かつ漠然とした表現では正しくはないかもしれませんが世の中沢山のキーボードがあります。

ゲーム向きのキーボードなどを見ていると、そこそこ見かけるのがロープロファイルのキーボードです。

そもそもキーストロークが物理的に浅い物です。

キーストロークが浅いがゆえに「キーの切り戻し時間が短く有利になる」といった記述もどこかで見た気がしますが、Dynamic modeが搭載されているので正直そんなもの関係ない気がします。

私も薄いキーボードやぺちゃぺちゃキーボードなどその他せいぜい10機種前後しか触っていませんが結局一般的な形に戻ってきました。(ストロークが4mm程度のもの)

キーキャップがブロックのようなやつです。

ロープロファイルはもっと薄くストロークも2mm程度とよくある4mmストロークのキーボードの半分程度しかありません。(多少物による)

しかしながら、高価なキーボードを選ぶ際にロープロファイルか別のものかで迷うこともあると思います。ロープロファイルを購入してコレジャナイ感を感じたら目も当てられません。

完全な回し者のような発言になってしまいますが、Realforceのキーボードは後付けできるキースペーサが別売りされており、ストロークの深さを後から物理的に調整することができます。

以下は公式サイト販売中の製品一覧ページです。

以下は今回検証で使用したGX1用のスペーサになります。

スペーサはGX1だけでなくR3、R3Sに対応したものも存在しているようです。

※今回検証で使用したR3HI17はスペースキーが2つあり特殊のため専用のスペーサはありませんでした。

GX1を触ってみてロープロファイルも触ってみたいと感じたら追加購入して試してみてもよいかもしれません。

スペーサの追加後にソフト側で設定が必要ですが、すでにスペーサ用の設定が用意されているようなので極端に変な使い勝手になることはあまりないのかなと思っています。

GX1の標準ストロークは4mmですがこのスペーサによりストローク幅を2mmと1mmに変更することができます。

今回は実際に変更して触っていないのでレビューは出来ませんが、機会があれば試してみようと思っています。

キーボードを触っていて不快感を感じていたことの言語化

過去にキーボードをいくつか触ってきましたが、私は以下の作りになっているキーボードが少し苦手です。

キーキャップがつるつるしている

このタイプのキーキャップは長時間触っているとぬるぬるしてくることもあれば、ベタベタしてくることもありました。

ぬるぬるは打っていて気持ちが悪く、ベタベタは指がうまく滑らず入力が非常にしずらいです。

また、長期間触っているとよく使う場所やキーはすごく「テカテカ」してきます。

べたべたしてくるのは仕方がないですが見た目あまり好きではないです。

今回のキーボードは両方とも今のところそれがありません。

皆さんも普段ふと思ったことを思い出して言語化して書き出してみましょう。

意外とキーボードに求めてくるものが見えてくるかもしれません。

静穏性

マウスしかり、キーボードしかり意外とPCを操作する音というのはうるさいです。

私はイヤホンを使用していますが、以前使用していたメンブレンキーボードはキーボードの作り的に遊びが多くカチャカチャ音が鳴っていました。

イヤホンをしていても余裕で貫通してきます。

同室に別の人がいれば間違いなく気が散るレベルどころかぶち切れると思います。

マウスもしかり、連続でカチカチする音も正直うるさいです。

人の配信を見ているとたまに気にカチカチ音やカチャカチャ音が聞こえると思います。

私は自室で1人のことが多いですが、今になって思えば1人でも正直自分がうるさく感じました。

配信している人の設定次第なところもあると思います。私の場合マウス音よりキーボードの操作音が非常に気になってしまいます。

入力速度がそこまで早くない人なら良いかもしれませんが、分間300字入力する人間にとってはかなり耳障りになります。母音のみのあいうえおを除くと1分間に約600打鍵していることになります。

今回提供頂いたキーボードは全てデフォルトで静穏スイッチです。

非常に音が小さくなりました。

展示・販売場所

今回のキーボードをお願いする際に実際に実機に触れたいと思っていましたが、中々近場で実機を触れる場所がありませんでしたがRealforceのキーボードの取扱店舗が増えました。

従来はビックカメラのみでしたが、ヨドバシカメラでも取り扱いが開始されました。

ヨドバシカメラは駅前にあることが多いと思うのでより触りに行きやすくなったのではないかと思います。

GX1のモデル

最後に今回紹介した1つのGX1のレパートリーを紹介しておきます。

GX1にはブラック、ホワイト以外に限定モデルがいくつか存在します。

初音ミクコラボモデル

獅白ぼたんコラボモデル

ラプラス・ダークネスコラボモデル

気になったモデルがあれば探しだしてみるのもありかもです。

キーボードを買うときに見るべきリスト

以下は私が次回以降キーボードを購入する場合に考慮する事項をリスト化しました。

欲しい物や状態、機能などはその都度変わると思いますが、ひとまず着眼点としてこんな感じのものがあるんだ程度に見ていただければと思います。内容は個々人で読み替えてください。

最後に

今回初めて物理的に使いやすいだけではなく複数の機能が付いたものを使いました。

結論を先に記載すると非常に便利かつ別の用途において使用出来そうな範囲がより明確、かつ広がりました。

私の場合は趣味で配信も行っているのでキーボードとは異なりますが「配信上便利な機能を持ったデバイスがある」など存在は知っている物でも大体購入しなかったり、代替品で済ましてしまうことが多いです。

一番の原因はそのデバイスを使用する場面がイメージできないからです。

逆に言えばそれ自体にしか備わっていないすごく便利な機能があるかどうかです。

既にできることまたは、別のもっと安い代替品で出来ることをわざわざそういった製品を使ってしようと思わないということもあります。

今の環境でソフト側で代替で来てしまうこともあります。

(使ってみて初めて知ることもあるので触ってみること自体は大切だと思います)

例えとしてデバイスの話をします。

よくある左手デバイスの紹介で1キーに「Ctrl +C」でコピーを登録しました!などと紹介があったりしますが、PCを一般的に使い始めたら一番最初に覚えるレベルの基本中の基本で身体において不自由ではない一般の方が左手で一瞬で片付く処理をわざわざキーボードとは別の少し離れた位置に置いているデバイスまで手を持って行って押すであろうその単一のキーを確認したうえで押さないといけないということを考えると私の場合は脳ミソの血管がぶち切れそうになります。

この説明だけを見ればそんなのだれが欲しいんだ?と思ってしまいます。

でもその機材に対して必ずしもその機能を割り当てて使う必要は当たり前ですがありません。

あくまでも個人的な主観のためそういったデバイスとその使い方に関しては人それぞれだと思います。

ここでお話したいのはあくまでのその対象機器に対する便利に使用できるイメージが明確に自分が持てるかどうかという点です。

特にキー設定を変更しないでキーボードのショートカットをバリバリ使うまたは、使い方を知っている人にとっては不要です。

仮に何かあったとしてもOBSなどのソフト側でホットキーが登録できます。

登録したホットキーの種類が増えて瞬時に使いたい場合は数万円もするデバイスじゃなくて、もっと価格を落とした同様のことが概ねできるプログラマブルキーボードなどを購入してホットキーと同じキーを登録するだけで済みます。

何のキーを登録したかなどを忘れる場合は、見た目が多少悪くなりますがキーキャップにメモ書きしたシールはりつければ終わりです。100均に行けば有り余るほどそのシールを入手できると思います。

今回色々使用してみてレビューと使用例など長々と書きましたが言いたいことは以下の点です。

- キー設定の変更機能はめっちゃ便利 一般の人でもすぐ使うべき

- APCはゲームだけではなく一般の入力においても楽になる。

Dynamic modeは人によっては感じにくいかも。でも細かく見ると結構違いが分かる。 - キーマップの入れ替え機能は1面をかなりいじる人にとってはすごくありがたい。

私はいじったものはすぐ戻したいからキー配置を崩したくない人間ですがこれのおかげでガンガンキー配置を変えられる。 - キーボードショートカット登録機能は配信との相性〇

とりあえず配信やってみたい人であれば、すぐに配信デバイスを買う必要がないレベルで応用できる機能だと思いました。 - 静かではなく比較的うるさくない〇

これは控えめに言ってかなりいい。

青軸はカチカチ感が良いが腹立たしいほどうるさい。

以上になります。

最後に紹介したキーボードは以下から購入可能です。

分割スペースキーモデルは売り切れと表示されていたためリンクは割愛致します。

モデルは「R3HI17」です。

非常に長い記事となりましたが、ここで筆をおこうと思います。

気になっていた点をじっくり見ることが出来て非常に良かったです。

このような機会を下さり改めて感謝申し上げます。

以上です。